ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Цель исследований – расширить сведения о распространении в Магаданской области зооантропонозных гельминтов, передающихся через пресноводную рыбу.

Материалы и методы. Исследуемый район находится в бассейне Верхней Колымы на границе Магаданской области и республики Саха (Якутия). Здесь же располагается «Парк Омулевский» – один из кластеров национального парка «Черский» имени А. В. Андреева. В имеющихся здесь озерно-речных системах (Дарпир, Момонтай, Малык, Урультун и Уи) обитает 7 видов рыб: арктический голец (Salvelinus alpinus), восточносибирский хариус (Thymallus arcticus pallasi), обыкновенный валек (Prosopium cylindraceum), сибирский чукучан (Catostomus catostomus rostratus), тонкохвостый налим (Lota lota leptura), обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus) и колымский подкаменщик (Cottus kolymensis). Паразитологическому исследованию с помощью общепринятых методик подвергнуто 685 экз. рыб. Обнаруженных гельминтов фиксировали в 70%-ном этаноле и просветляли в глицерине.

Результаты и обсуждение. В ходе изучения гельминтофауны рыб озерно-речных систем Верхней Колымы выявлено три вида гельминтов, представляющих опасность для человека и животных – Dibothriocephalus dendriticus, D. ditremus (Diphyllobothriidae) и Eustrongylides excisus (Dioctophymatidae). Указаны сведения о зараженности рыб озерно-речных систем этими паразитами, об их распространении в Магаданской области, дана краткая характеристика этих видов гельминтов. В отечественных научных и методических публикациях проблема эустронгилеза, как зооантропонозного заболевания, недостаточно освещена, поэтому сделан акцент на нематодах рода Eustrongylides. Результаты исследований, возможно, привлекут внимание специалистов санитарно-ветеринарной службы к этой проблеме, особенно учитывая появление в Магаданской области национального парка. Данные по зараженности пресноводных рыб озерно-речных систем Верхней Колымы дифиллоботриидами расширяют нозоареал дифиллоботриозов Магаданской области и позволяют внести в его границы Сусуманский район.

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПАРАЗИТОВ

Цель исследований – определение физиологических особенностей однохозяинного клеща Rhipicephalus (Boophilus) annulatus в зависимости от экологических факторов, в том числе, сезона года.

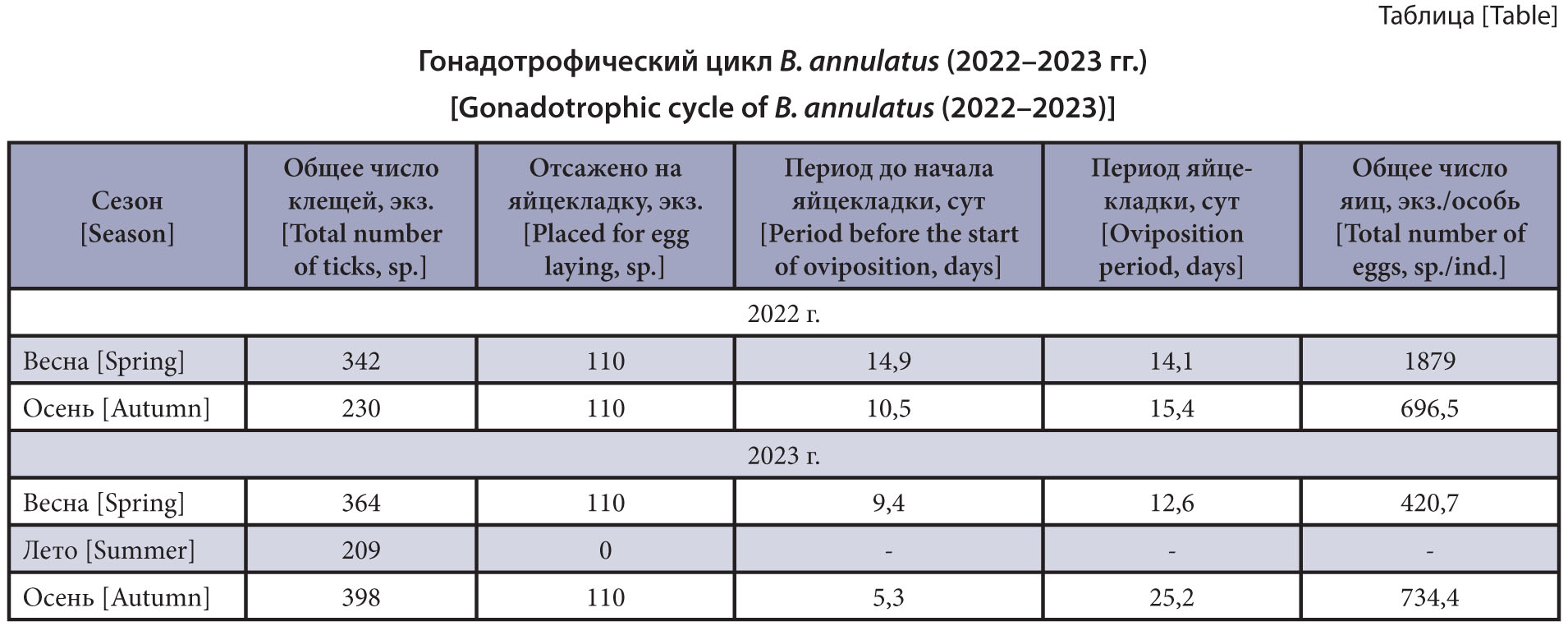

Материалы и методы. Изучение гонадотрофического цикла и плодовитости B. annulatus проводили в период их сезонной активности с марта 2022 г. по ноябрь 2023 г. Работа состояла из двух этапов: полевого и лабораторного. Клещей в разных населённых пунктах собирали вручную с крупного рогатого скота. Сбор материала в природных биотопах осуществляли по общепринятой методике на стандартный флаг и волокушу. На яйцекладку отбирали напитавшихся самок, которых содержали в лабораторных условиях при соблюдении оптимального температурного режима и влажности воздуха. Всего собрано и идентифицировано 1743 экз. Соотношение полов 1 : 7 с преобладанием самок.

Результаты и обсуждение. Гонодотрофический цикл и репродуктивный потенциал B. annulatus различается по сезонам года. Осенью период яйцекладки, с учётом инкубационного периода, растягивается в среднем до 28 сут. Репродуктивный потенциал самок варьировал от 23 до 2194 яиц/особь. Весной продолжительность цикла сравнительно короче и, в среднем, не превышает 25 сут. Плодовитость клеща может составлять от 19 до 5503 экз. яиц/ особь, что обусловливает их многочисленность в летние и осенние месяцы. Полученные данные подтверждают необходимость проведения акарицидной обработки мест выпаса животных в предгорной зоне в конце осени с целью снижения численности B. annulatus как после зимней диапаузы, так и в течение года.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Цель работы – исследовать паразитофауну лабораторных крыс и мышей в вивариях SPF-статуса и открытого типа содержания и сравнить зараженность в зависимости от типа содержания в рамках каждого из видов проб.

Материалы и методы. Исследования проводили прижизненными методами диагностики (метод флотации и скотчтест), материалом для которых служили пробы фекалий от лабораторных грызунов и пробы подстилки. Обследовали 10% поголовья вивариев и всех вновь прибывших мышей и крыс на карантине. От мышей чистых линий было исследовано 54 индивидуальные пробы, а также 24 пробы подстилки. У лабораторных крыс всего было отобрано 234 пробы: 93 индивидуальных, 55 объединённых, 17 проб опилок; 69 проб исследованы скотч-тестом.

Результаты и обсуждение. У 26% лабораторных мышей вивария SPF-статуса были обнаружены простейшие: Giardia muris (11,1%) и Trichomonas sp. (20,4%). У мышей в вивариях открытого типа содержания зарегистрированы нематоды Aspiculuris tetraptera (51,0%) и Syphacia obvelata (20,6%), цестода Rodentolepis nana (12,0%). У лабораторных крыс в вивариях открытого типа содержания были выявлены нематоды Syphacia muris (до 60,9%), A. tetraptera (5,4%), Trichosomoides crassicauda (1,8%), цестода R. nana (27,3%), простейшие Eimeria sp. (7,2%) и Giardia sp. (9,0%). Сравнение зараженности индивидуальных и объединенных проб фекалий мышей показало статистически значимые отличия как в целом по всем паразитам, так и по отдельным видам. Попарные сравнения зараженности показали, что объединенная проба статистически значимо чаще выявляет R. nana по сравнению с индивидуальной пробой (27,3 против 5,4%, Р < 0,001). Сравнение зараженности в зависимости от типа содержания крыс в рамках каждого из видов проб не выявило статистически значимых отличий.

БИОХИМИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА

Цель исследования – применить молекулярно-генетические методы исследований для выявления таксономической принадлежности паразитических нематод желудочно-кишечного тракта овец сем. Trichostrongylidae, используя «вложенную» ПЦР с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).

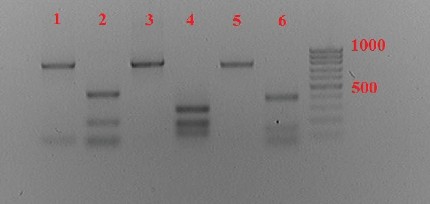

Материалы и методы. Паразитические нематоды: личинки стронгилят L3, полученные в результате инкубирования проб фекалий овец. Выделение геномной ДНК проводили с использованием коммерческого набора для экстракции ДНК из микроколичеств тканей (фирма «Синтол», Москва), согласно рекомендациям производителя. Для амплификации ДНК использовали термоциклер T-100 Bio-Rad и коммерческий набор реактивов Master Mix, Евроген. Режим проведения ПЦР осуществляли согласно руководству WAAVP, 2006. Реакцию рестрикции эндонуклеазой RsaI амплифицированных фрагментов трихостронгилид проводили согласно рекомендациям фирмы-производителя фермента («Сибэнзим», г. Новосибирск).

Результаты и обсуждение. Для определения таксономической принадлежности личинок стронгилят, выделенных после инкубации фекалий, полученных от овец, были проведены молекулярно-генетические исследования методом «вложенной» ПЦР с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Данный метод дает возможность с наименьшими трудозатратами идентифицировать генотипы трех видов стронгилят: Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Teladorsagia circumcincta на стадии личинки.

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ

Цель исследования – изучить влияние ивермектин содержащего препарата в рекомендуемой и повышенной дозах на организм взрослых собак и кошек.

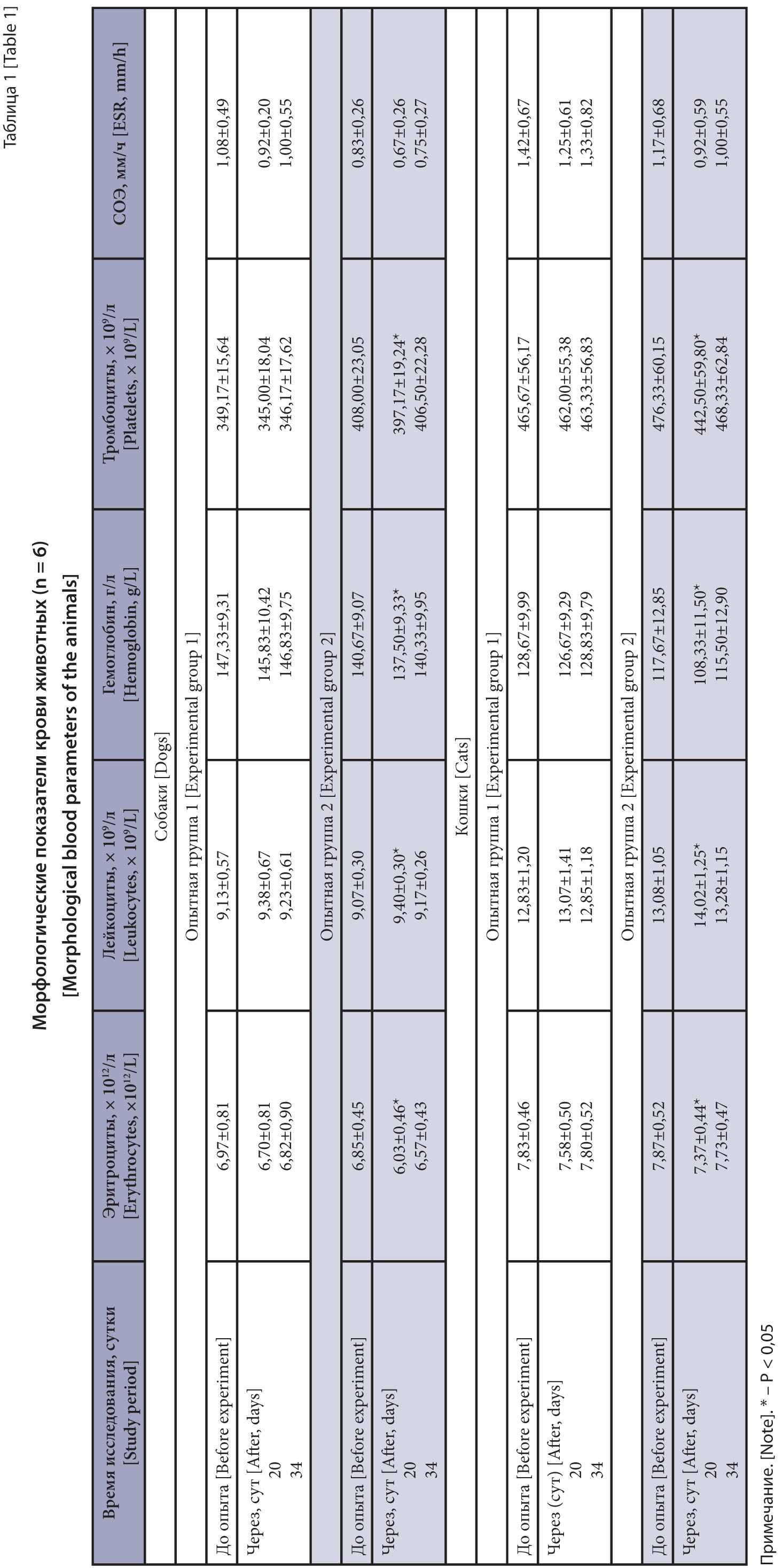

Материалы и методы. Изучение переносимости препарата на собаках и кошках проводили в условиях Подольской опытно-производственной базы ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 24 клинически здоровых животных, которые по принципу аналогов были разделены на опытные группы по 6 голов в каждой. Препарат применяли семь раз с интервалом 3 сут первой опытной группе в терапевтической дозе 0,2 мг ивермектина на 1 кг массы тела, второй опытной группе – 0,6 мг ивермектина на 1 кг массы тела. Вели ежедневное наблюдение за общим состоянием собак и кошек; на 20 и 34-е сутки опыта отбирали пробы крови для исследования некоторых морфологических и биохимических показателей. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft Excel 2016; использовали парный t-критерий Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты и обсуждение. Исследуемый ивермектин содержащий препарат при длительном применении в терапевтической дозе не оказывает отрицательного влияния на общее состояние взрослых собак и кошек, их физиологический статус и поведение, на морфологические и биохимические показатели крови. При применении препарата в трехкратно увеличенной дозе у трех собак и одной кошки отмечено угнетение, которое самопроизвольно исчезало в течение 48 ч. У животных из второй опытной группы отмечали развитие аллергической реакции, снижение функциональной активности печени и почек, интенсивности обменных процессов и дестабилизацию системы красной крови. На 34-е сутки эксперимента вышеуказанные изменения у собак и кошек отсутствовали, что свидетельствует о восстановлении физиолого-биохимического статуса у опытных животных.

Цель исследований – изучение острой пероральной и накожной токсичности лекарственного препарата для ветеринарного применения (фипронил, пирипроксифен) на мышах и крысах.

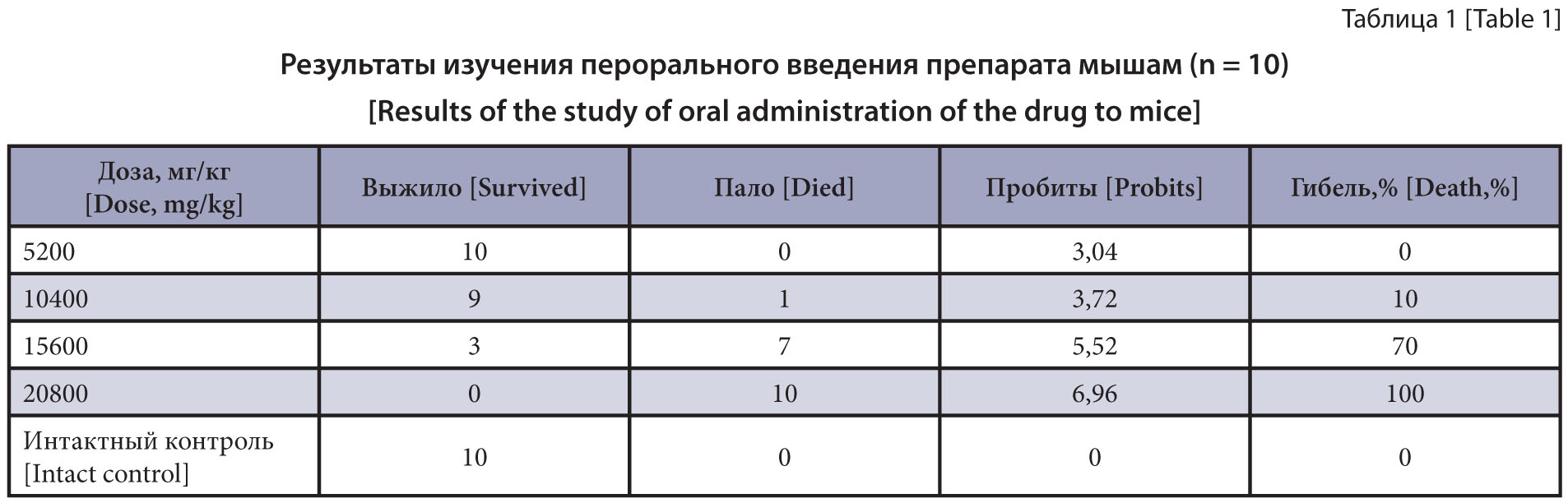

Материалы и методы. Исследования проводили в соответствии с Методическими рекомендациями Фармакологического государственного комитета в период с февраля по апрель 2021 г. в виварии ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. В качестве тест-системы при изучении токсикологической характеристики исследуемого препарата использовали белых беспородных мышей-самцов и крыс-самцов. Лекарственный препарат для ветеринарного применения «Инсектал шампунь» представляет собой раствор для наружного применения, который содержит в качестве действующих веществ фипронил и пирипроксифен. При изучении острой пероральной токсичности, острой накожной токсичности исследуемого препарата на лабораторных животных использовали общепринятые методики.

Результаты и обсуждение. Cреднесмертельная доза (ЛД50) при введении в желудок белым мышам самцам составила 12500 (11532÷13468) мг/кг по методу Миллера и Тейнтера. Согласно общепринятой гигиенической классификации, препарат отнесли к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Для белых крыс самцов ЛД50 составила более 20800 мг/кг (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При нанесении на неповрежденную кожу крыс ЛД50 составила более 10400 мг/кг, что соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

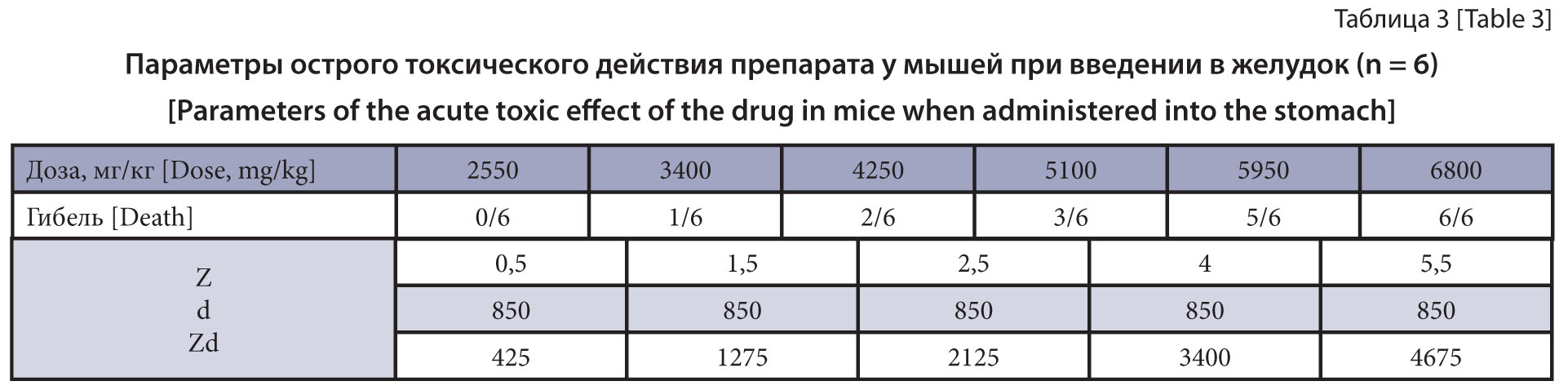

Цель исследований – оценить некоторые токсикологические параметры противопаразитарного препарата на основе селамектина.

Материалы и методы. Исследуемый препарат представляет собой раствор для наружного применения, в 1 мл которого содержится активный компонент селамектин (120 мг), а также вспомогательные компоненты. Всего в экспериментах использовали 66 белых беспородных крыс-самцов, 42 белых беспородных мышей-самцов и 3 морские свинки. Оценивали параметры острой пероральной токсичности (на мышах и крысах), острой накожной токсичности (на крысах), а также раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки (на крысах и морских свинках) противопаразитарного препарата на основе селамектина. Расчет ЛД50, а также оценку раздражающего действия препарата проводили общепринятыми в токсикологии методами.

Результаты и обсуждение. Максимальная переносимая доза препарата на основе селамектина составила у мышей 2550 мг/кг, у крыс – 4250 мг/кг. Абсолютно смертельная доза для мышей и крыс – 6800 и 8500 мг/кг соответственно. Установлено, что препарат при внутрижелудочном способе введения животным принадлежит к 3 классу опасности (умеренно опасные вещества): ЛД50 для мышей составила 4816,7 мг/кг, ЛД50 для крыс – 6091,7 мг/кг. При определении острой накожной токсичности у крыс препарат отнесли к 4 классу опасности (малоопасные вещества): ЛД50 более 8500 мг/кг. Раздражающего действия препарата на кожу крыс в дозах 4250, 6375 и 8500 мг/кг не установлено. Препарат оказывает слабовыраженное действие на слизистую оболочку глаз морских свинок с восстановлением её до нормы в течение суток.

Цель исследования – изучение подострой накожной токсичности на крысах, аллергизирующих свойств на морских свинках и переносимости повышенных доз препаратов на основе имидаклоприда, моксидектина и пирипроксифена собаками и кошками разных возрастных групп.

Материалы и методы. Токсикологические исследования (подострая накожная токсичность, изучение аллергизирующих свойств) проводили в виварии ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на крысах-самцах и морских свинках. Опыты по переносимости препаратов целевыми видами животных (собаками, кошками) проводили в условиях Подольского отдела ВНИИП. Выбор доз, кратность и методы введения исследуемых препаратов определяли в соответствии с Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Все дозы рассчитаны по препарату с учетом плотности (1,08 г/см3).

Результаты и обсуждение. Установленная острая накожная токсичность препарата на крысах ЛД50 превысила максимально возможную дозу 10000 мг/кг (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В подостром эксперименте на крысах установлено, что дозы 1000 и 500 мг/кг являются недействующими (безопасными), пороговой и токсической дозы установить не удалось. Данные препараты при обработке животных 8 раз с интервалом 3 сут в трехкратно и пятикратно увеличенной максимальной терапевтической дозе в течение экспериментального периода не оказали отрицательного влияния на общее состояние животных, их физиологический статус и поведение; не отмечено статистически значимых изменений морфологических и биохимических показателей крови, физико-химических показателей мочи у собак и кошек из опытных групп по сравнению с контролем. Однако, у одной взрослой собаки из второй опытной группы, которой применяли пятикратно увеличенную максимальную терапевтическую дозу препарата, на 20-е сутки опыта отмечали угнетение. Физиологическое состояние животного пришло в норму через сутки произвольно без применения симптоматической терапии.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

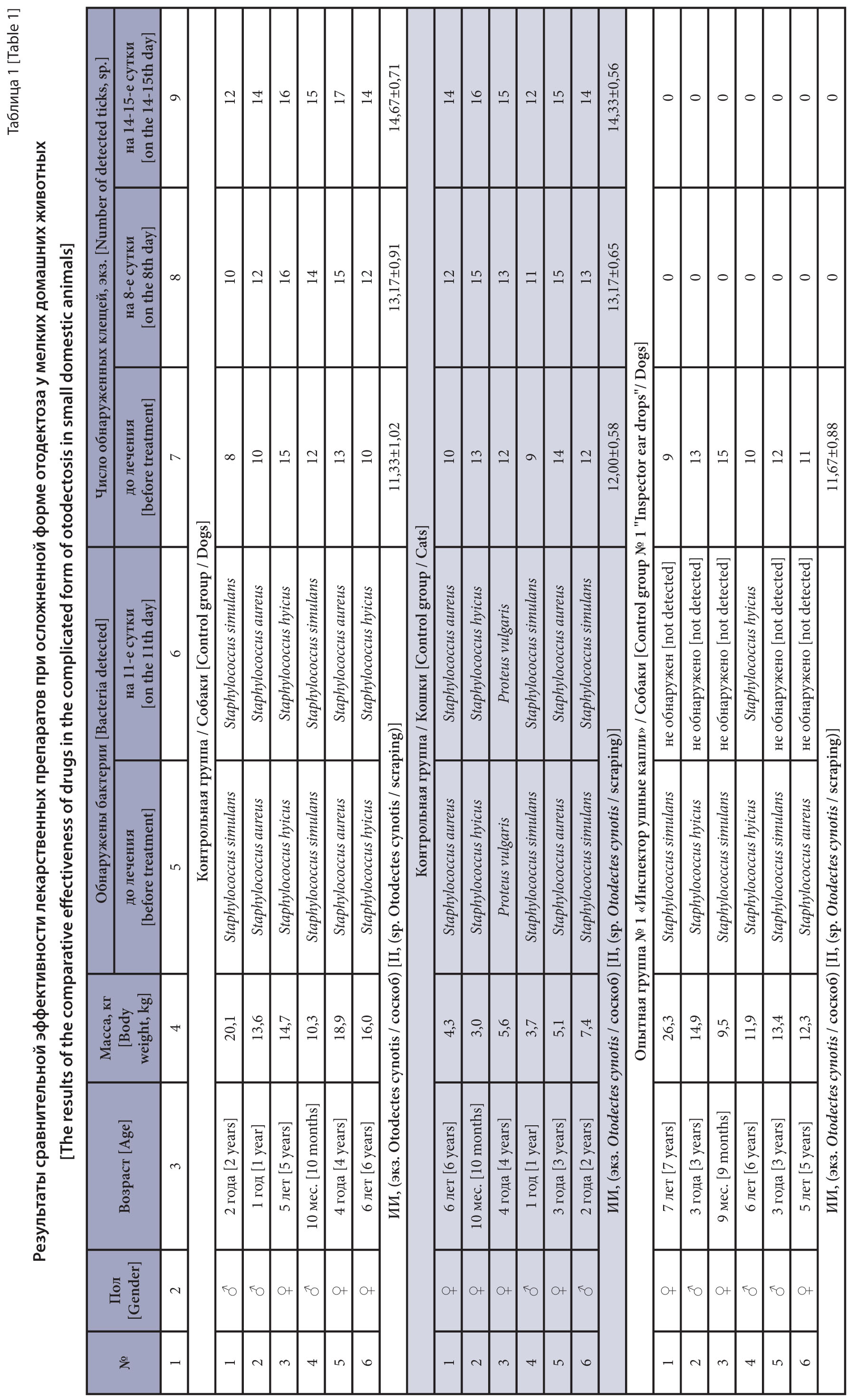

Цель исследований – оценка сравнительной эффективности двух лекарственных препаратов для ветеринарного применения («Инспектор ушные капли» и «РольфКлуб 3D ушные капли») при лечении у собак и кошек отодектоза, осложненного средним отитом бактериальной этиологии.

Материалы и методы. Всего в исследованиях участвовало 36 животных. Исследования проводили в условиях ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Диагноз подтверждали комплексно, исходя из эпизоотологических данных, клинических признаков и лабораторных исследований. Микроскопию соскобов, взятых со внутренней поверхности ушных раковин, осуществляли с целью обнаружения клещей Otodectes cynotis. Бактериологическое и микологическое исследование отделяемого из ушного канала проводили по общепринятым методикам. Отоскопическое исследование ушного канала осуществляли с помощью ветеринарного отоскопа. С лечебной целью животным из опытных групп применяли препараты «Инспектор ушные капли» и «РольфКлуб 3D ушные капли» согласно инструкции по применению.

Результаты и обсуждение. При первичном комплексном клиническом осмотре всем животным был поставлен диагноз отодектоз, осложненный острым средним отитом бактериальной этиологии. На 8-е сутки лечения у животных отмечено положительное действие исследуемых препаратов; клинические признаки заболевания значительно уменьшились. При повторном клиническом осмотре на 11-е сутки у большинства животных отмечали клиническое выздоровление, что подтверждалось отрицательными бактериологическим и микологическим исследованиями. Акарологические исследования на 8-е и 14-15-е сутки показали отсутствие клещей. Однако, двум собакам лечеб- ный курс продлевали до 14 сут, после чего наблюдали их полное клиническое выздоровление. После окончания исследования животным из контрольной группы был применен лекарственный препарат «РольфКлуб 3D ушные капли». Таким образом, оценка полученных результатов выявила, что лекарственные препараты для ветеринарного применения «Инспектор ушные капли» и «РольфКлуб 3D ушные капли» проявляют идентичный терапевтический эффект у собак и кошек при отодектозе, осложненном средним острым отитом бактериальной этиологии.

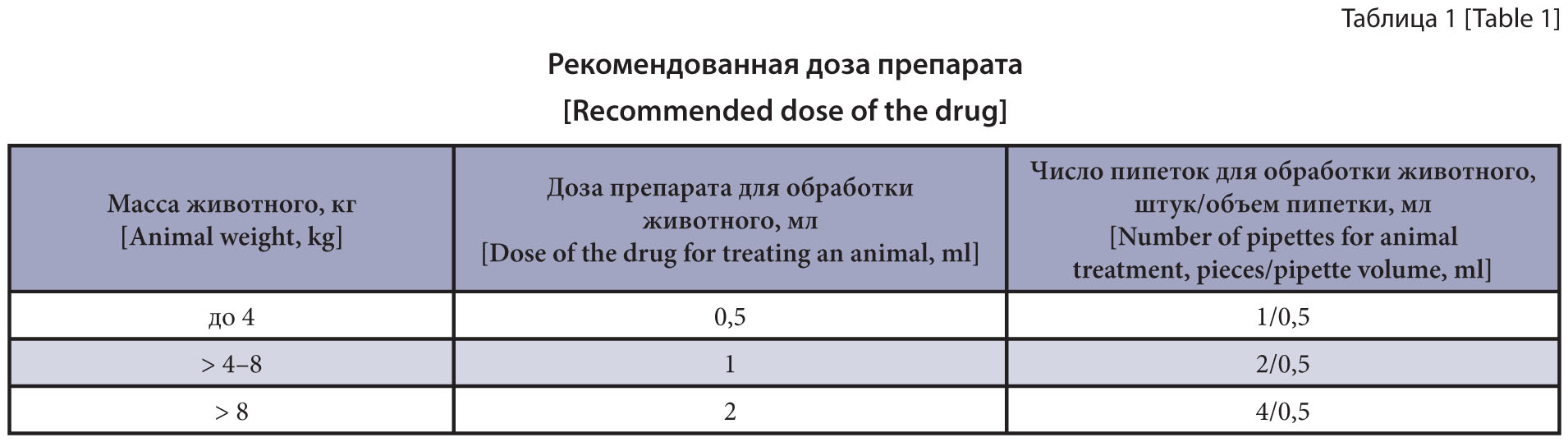

Цель исследования – изучение эффективности препарата на основе макроциклических лактонов методом спот-он в отношении пассалуроза и псороптоза кроликов.

Материалы и методы. Работу выполняли в 2022–2023 гг. на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина с целью определения эффективности антипаразитарных капель (действующие вещества: производное фенилпиразола, производное пиразиноизохинолина, макроциклический лактон, регулятор роста насекомых, производитель ООО «АВЗ С-П») при пассалурозе и псороптозе. Капли антипаразитарные наносили методом спот-он кроликам различных половозрастных групп в дозах при массе тела до 4 кг – 0,5 мл на животное, при массе от 4 до 8 кг – 1 мл на животное при пассалурозе и псороптозе. Пробы фекалий кроликов исследовали методом Фюллеборна. Исследование соскобов кожи с внутренней поверхности ушной раковины на наличие клещей Psoroptes cuniculi проводили методом Д. А. Приселковой.

Результаты и обсуждение. Установлено, что противопаразитарный препарат обладает 100%-ной эффективностью против клещей Psoroptes cuniculi и нематод Passalurus ambigus.

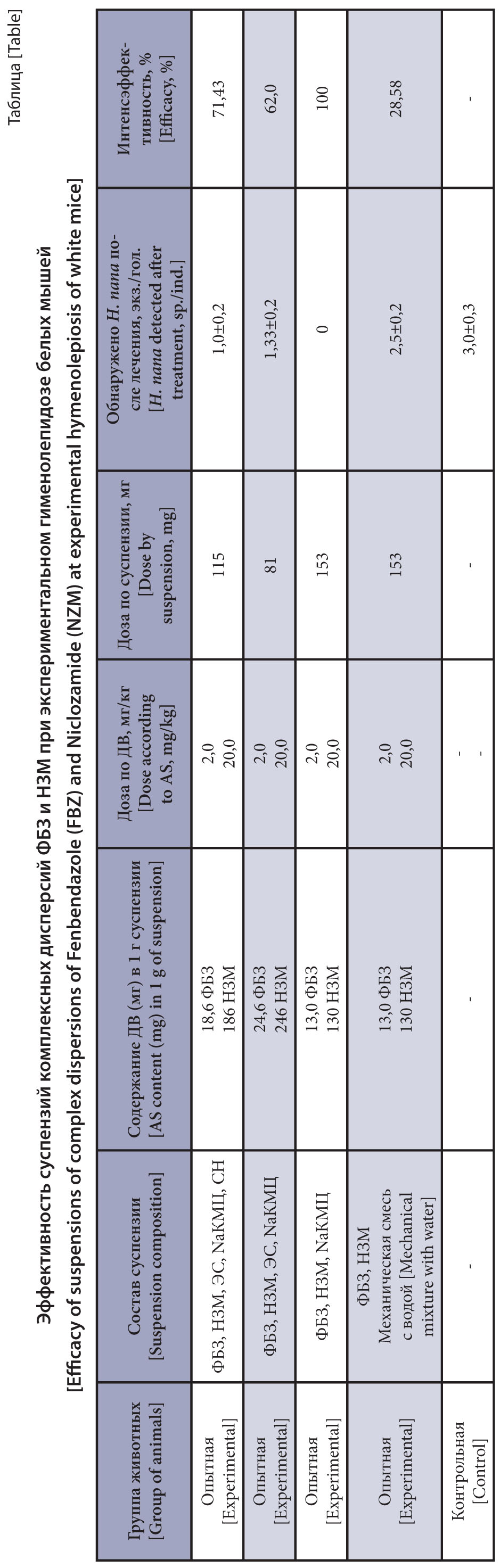

Цель исследования – изучить антигельминтную эффективность суспензий на основе комплексной твердой дисперсии фенбендазола и никлозамида.

Материалы и методы. Для приготовления суспензий из субстанций фенбендазола (ФБЗ) и никлозамида (НЗМ) использовали методы механохимии, в частности, жидкофазную механообработку субстанций со вспомогательными веществами (экстракт солодки, поливинилпирролидон (ПВП)) в воде или водном растворе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ). Процесс механообработки проводили в валовой мельнице LE-101 при энергонапряженности 1 g в течение 1 ч при скорости вращения барабана 60–70 об./мин. Полученные образцы суспензий комплексных дисперсий ФБЗ и НЗМ изучали на цестодоцидную активность на лабораторной модели гименолепидоза у белых мышей, которых заражали в дозе по 200 инвазионных яиц Hymenolepis nana на особь.

Результаты и обсуждение. Получена 100%-ная эффективность против H. nana суспензии комплексных препаратов на основе NaКМЦ с содержанием в 1 г суспензии 13 мг ФБЗ и 130 мг НЗМ в дозе 20 мг/кг по НЗМ и 2 мг/кг по ФБЗ. Суспензия на основе экстракта солодки, NaКМЦ и Na-диоктилсульфосукцината с содержанием в 1 г суспензии 18,6 мг ФБЗ и 186 мг НЗМ в этой же дозе, т. е. 20 мг/кг по НЗМ и 2 мг/кг по ФБЗ показала 71,43%-ную эффективность против H. nana. Суспензия на основе экстракта солодки и NaКМЦ с содержанием в 1 г суспензии 24,6 мг ФБЗ и 246 мг НЗМ в этой же дозе проявила 62,0%-ный эффект против H. nana. Активность базового препарата – суспензии на основе ФБЗ и НЗМ без механохимической обработки составила в этой дозе 28,58%.

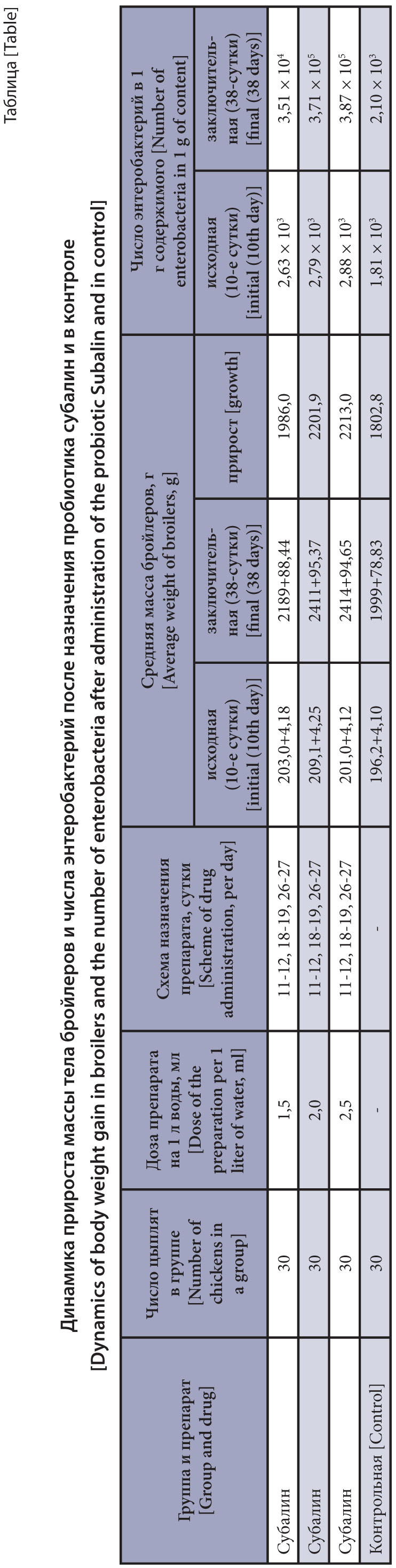

Цель исследования – изучение влияния пробиотика субалин на прирост массы тела бройлеров при спонтанном эймериозе.

Материалы и методы. В условиях птицеводческого хозяйства Московской области на 120 цыплятах с 9 до 40-суточного возраста, спонтанно зараженных эймериями, при напольной технологии их содержания изучена динамика прироста массы тела цыплят-бройлеров после назначения разных доз пробиотика субалин по сравнению с контролем. Выбранных для опыта цыплят разделили на четыре аналогичных группы по 30 голов в каждой. Цыплятам первой группы субалин назначали в дозе из расчета 1,5 мл на 1 л питьевой воды, бройлерам второй и третьей групп субалин назначали в дозе 2 и 2,5 мл на 1 л воды соответственно. Дозы субалина назначали цыплятам 1–3 групп в три этапа: в 11–12; 18–19 и 26–27-суточном возрасте непрерывно в течение 48 ч. Бройлеры 4-й группы препарат не получали и служили контролем. Цыплят всех групп подвергали клиническим, гематологическим, копрологическим исследованиям; их содержали в аналогичных условиях на полу изолированно и кормили по зоотехническим нормам. Контрольные взвешивания цыплят проводили на 10 и 40-е сутки их выращивания.

Результаты и обсуждение. У цыплят 1-й группы общий прирост массы за время опыта составил 1985 г, во 2 и 3-й группах – 2203 и 2214 г соответственно, в контрольной группе – 1803 г. Продуктивность цыплят опытных групп была на 10,1; 22,2 и 22,8% выше по сравнению с контрольной. За оптимальную приняли дозу субалина 2 мл на 1 л питьевой воды по отмеченной схеме. Испытанные дозы субалина оказали положительное влияние на количество энтеробактерий в кишечнике цыплят. Исследования крови показали отсутствие статистически достоверных изменений клинических и гематологических показателей у опытных и контрольных цыплят.

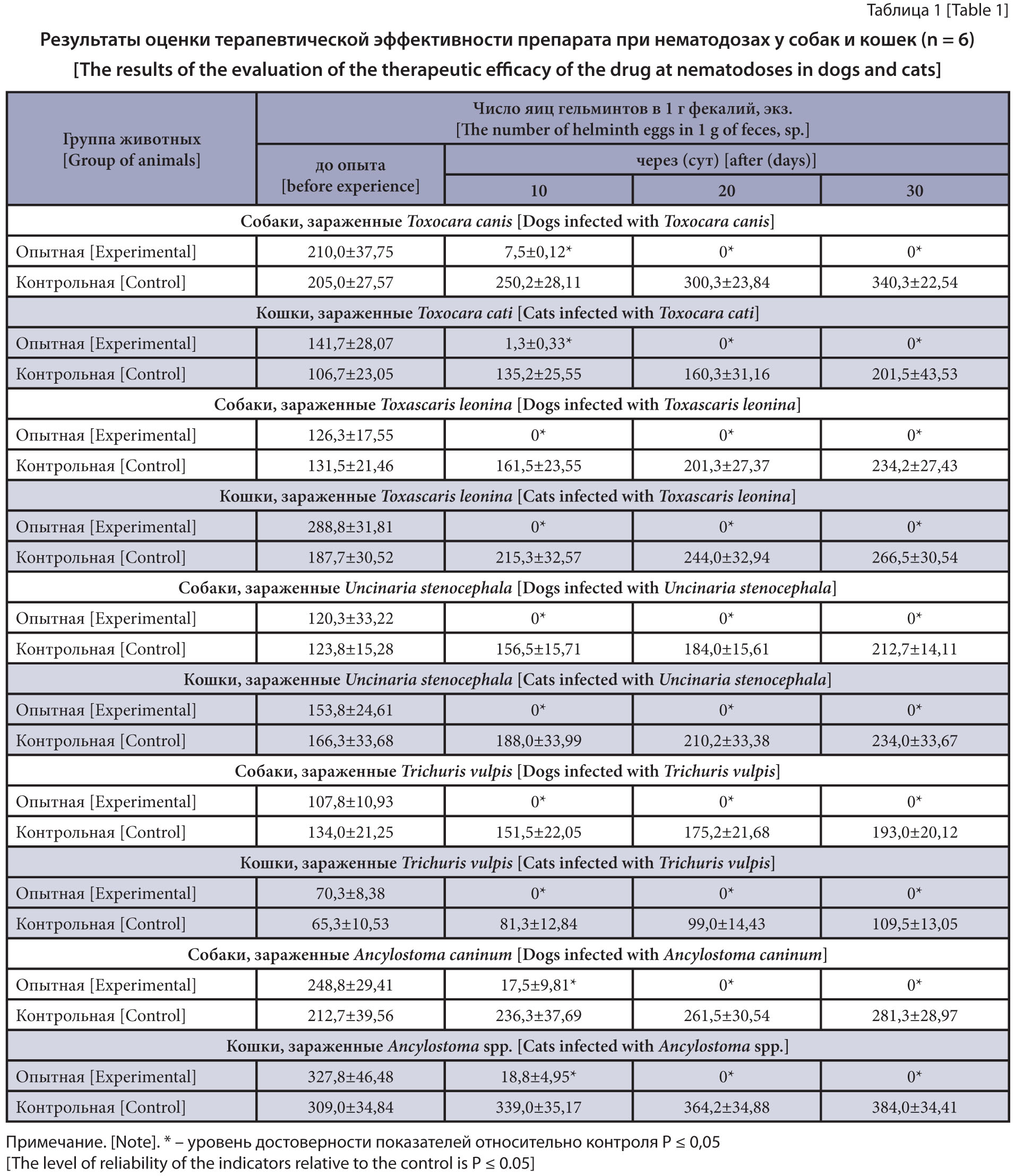

Цель исследований – изучить терапевтическую эффективность комбинированного антигельминтного препарата на естественно инвазированных цестодами и нематодами собаках и кошках разных возрастных групп.

Материалы и методы. Исследуемый препарат в виде суспензии содержит в качестве действующих веществ оксантела памоат, пирантела памоат, празиквантел, а также вспомогательные компоненты. Оценку терапевтической эффективности препарата проводили в условиях Подольской опытно-производственной базы ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 228 животных, естественно зараженных нематодами или цестодами. Животных разделили на опытные и контрольные группы по 6 голов в каждой. Собакам и кошкам из опытных групп применяли исследуемый препарат, а животным из контрольных групп препарат не назначали. Клинические осмотры и лабораторные исследования проб фекалий проводили на 10, 20 и 30-е сутки после начала эксперимента. Использовали метод гельминтоскопии с целью обнаружения члеников и гельминтоовоскопии по Фюллеборну для обнаружения яиц/коконов гельминтов в пробах фекалий животного с последующей их дифференцировкой. Полученные результаты обработали статистически по методу Стьюдента с использованием программы Microsoft Excel 2016.

Результаты и обсуждение. Установлено, что антигельминтный препарат на основе оксантела памоата, пирантела памоата и празиквантела обладает высокой терапевтической эффективностью при паразитировании у собак и кошек нематод Toxocara spp., Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma spp. и цестод Echinococcus spp. (кроме кошек), Mesocestoides spp., Taenia spp., Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum. При применении препарата у животных разного возраста побочных явлений и осложнений не зафиксировано.

ISSN 2541-7843 (Online)