БИОХИМИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА

Цель исследований – изучить морфофункциональную организацию, гистологические и гистохимические особенности пищеварительной системы мариты Parafasciolopsis fasciolaemorpha, обеспечивающих адаптацию к паразитированию в эндостации – печени Alces alces.

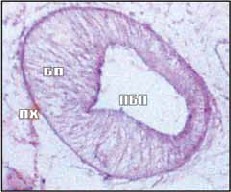

Материалы и методы. Материалом служили половозрелые трематоды P. fasciolaemorpha (Ejsmont, 1932), собранные из желчных протоков печени Alces alces. Мариты фиксировали в 70 и 80%-ных спиртах, спирт-формалине по Шафферу в соотношении 1 : 9 и 10%-ном нейтральном формалине. Гистологические окраски: гематоксилин и эозин и по методу Маллори с последующей докраской ядер литиевым кармином Орта. Гистохимические окраски: сулема-бромфеноловый синий (БФС) по Бонхегу, ШИК-реакция по Мак-Манусу с докраской ядер гемалауном Майера, альциановый синий (АС) по Стидмену и Моури (рН 3,0 и 2,2) и толуидиновый синий (ТС) (рН 2,0-5,0).

Результаты и обсуждение. P. fasciolaemorpha (Ejsmont, 1932) является наиболее патогенным гепатопаразитом Alces alces L. Изучение особенностей морфологической организации пищеварительной системы как одной из пограничных систем организма паразита выявило ряд особенностей: мышцы крупной ротовой присоски содержат много суммарных белков, что подтверждается интенсивной бромфенолофилией; в толще стенки присоски располагаются мелкие секреторные клетки и нейросекреторные клетки с обильно альциано- и толуидинофильной вакуолизированной цитоплазмой; наличие одиночных и расположенных группой пищеварительных желез в паренхиме в месте перехода префаринкса в фаринкс и на границе между фаринксом и пищеводом; в апикальной части эпителия кишечника образуется «щеточная кайма», тонкие микроворсинки которой способствуют увеличению рабочей поверхности пристеночного пищеварения у P. fasciolaemorpha, усиливая трофические процессы гельминта для выживания в организме хозяина. Выявленные гистологические и гистохимические особенности пищеварительной системы P. fasciolaemorpha могут рассматриваться как примеры адаптивной специализации в месте эндостации.

Цель исследований – провести сравнительную оценку эффективности методов диагностики эймериоза у индеек и их видовую идентификацию.

Материалы и методы. Сравнительную оценку эффективности прижизненных методов диагностики эймериоза у индюшат проводили с использованием копроскопических исследований: по Дарлингу – с одним хлоридом натрия, с хлоридом натрия и глицерином; Мак Мастеру – с хлоридом натрия и глюкозой; Фюллеборну – с одним хлоридом натрия. Диагностическую эффективность разных методов оценивали путем искусственной закладки ооцист эймерий в стандартные пробы помета, свободные от инвазии. Морфологические исследования и определение признаков видовой принадлежности эймерий индюшат осуществляли в лаборатории после завершения споруляции.

Результаты и обсуждение. Диагностическая эффективность флотационного метода Фюллеборна при эймериозе индеек составила 62,4%, комбинированных методов Дарлинга1 – 79,2, Дарлинга2 – 85,6, Мак Мастера – 90,4%. Использованные нами комбинированные методы Дарлинга и Мак Мастера по технологии их выполнения предусматривают двойное центрифугирование: осаждение водой и флотация с солевым раствором, благодаря чему исследуемая под микроскопом проба содержит не так много остатков корма и других частиц, что отражается на диагностической эффективности метода. У молодняка индеек из хозяйств Пензенской и Московской областей обнаружены следующие виды эймерий: Eimeria meleagrimitis – у 62–80%, E. meleagridis – у 15–16, E. adenoides – у 5–13, E. gallopavonis – у 9%. В индейководческих хозяйствах отмеченных регионов преобладали E. meleagrimitis и E. meleagridis. Значительно меньше встречались E. adenoides и E. gallopavonis.

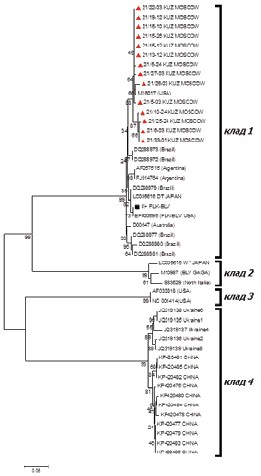

Цель исследований – в динамике выявления случаев перинатального заражения оценить количество, генетический статус провирусов лейкоза крупного рогатого скота, выделенных от молодых животных, и корреляционные связи между некоторыми показателями проявления инфекционного процесса на основе методов генодиагностики.

Материалы и методы. Использовали материал от крупного рогатого скота различных возрастных групп: 1 – телята (30–40 минут после рождения до приема молозива и от 15 до 45 сут); 2 – нетели (не старше двух лет). Применяли методы радиальной иммунодиффузии (РИД), полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ), филогенетический анализ.

Результаты и обсуждение. Приведена оценка случаев перинатального заражения молодняка крупного рогатого скота. Частота выявления случаев инфицирования составила у телят 4,15% (ПЦР-РВ) и 1,09% (РИД); у нетелей – 1,1% (ПЦР-РВ) и 0,88% (РИД). В положительной динамике (2013–2022 гг.) обнаружено снижение в 36 раз случаев инфицирования с 14,5 до 0,4%, при этом, проходя через 0% (2020 г.) и находясь на уровне 0% (2022 г.). Диапазон провирусной нагрузки в крови обследованных животных составил 2,02 × 104 – 8,38 × 106 ГЭ/мл. Показана принадлежность выделенных изолятов ВЛКРС к двум генотипам GIV и GVII (env) и кладу 1 (pol). Оценено завышение числа провирусов в три раза у особей до двух лет (3,83 × 106 ГЭ/мл) относительно таковой у месячных телят (1,3 × 106 ГЭ/мл) и в 9 раз для GIV относительно GVII. Проработка генодиагностических алгоритмов важна для повышения эффективности профилактических инструментов по предотвращению распространения данной ретровирусной инфекции на ранних сроках у молодых животных, что подтверждено снижением до 0% случаев выявления ретровирусной инфекции у молодых животных в динамике. Число провируса было выше у нетелей, чем у телят; у повторнородящих молочных коров уровень провирусной нагрузки выше, чем у не рожавших особей и количественные показатели в крови животных с генотипом GIV были выше относительно таковых с GVII генетическим вариантом ВЛКРС.

ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Цель исследований – изучение влияния сифациоза на биохимические и клинические показатели крови аутбредных крыс.

Материалы и методы. Аутбредные крысы-самцы массой тела 180–200 г обследованы на наличие яиц гельминтов методами копроовоскопии и скотч-теста с использованием микроскопа «Микромед 1 вар.2-20». Биохимический анализ крови проведен на анализаторе Beckman Coulter DxC 700AU (США), гематологический анализ – на анализаторе PCE 90-Vet (США). Для профилактической дегельминтизации использовали фенбендазол. Статистическую обработку проводили с помощью компьютерной программы Studet200.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований по биохимии и гематологии крови аутбредных крыс, показали достоверное снижение уровня ЛДГ и повышение содержания гематокрита у животных, зараженных Syphacia spp.

Цель исследований – оценить влияние паразитоносительства на клинические показатели лабораторных животных.

Материалы и методы. Исследована венозная кровь 20 кроликов в возрасте 1 года с целью биохимического и общего анализа, для чего использовали гематологические анализаторы. Вскрытие животных выполняли по методу Шора, оценивали топографию органокомплекса, отбирали патологический материал в 10%-ный забуференный формалин. Для патоморфологического исследования отбирали пробы печени, селезенки, лёгких, почек. Для определения гистологической картины использовали парафиновую заливку образцов на полуавтоматическом оборудовании фирмы Thermo Scientific. Гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Гистоархитектонику препаратов оценивали при помощи микроскопа Axio A1.0, фотосъемку вели при помощи программы AxioVision.

Результаты и обсуждение. В статье приведены данные общего и биохимического анализа крови кроликов, ориентированных для использования в эксперименте. Так же, показана патологоанатомическая картина печени при инвазии животных эймериями, и гистологическая картина паренхиматозных органов. Нами было установлено, что основными биохимическими показателями, выходящими за границы референсных значений, были так печёночные показатели: аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза. Также, наблюдали повышение уровня моноцитов и гранулоцитов в крови. Патологоанатомические изменения были выражены лишь в печени, тогда как в других органах изменений макрокартины не наблюдали. Гистологическое исследование паренхиматозных органов показало существенную патологию в печени, обусловленную наличием эндогенных стадий ооцист в её структуре. Кроме этого, отмечали бурную эозинофильную реакцию в селезенке, большое содержание эозинофилов в сосудах лёгких.

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ

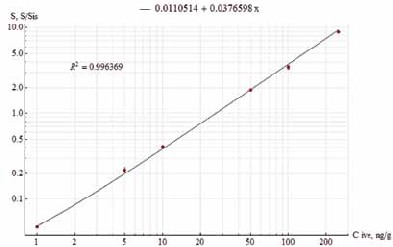

Цель исследований – изучить сроки выведения остаточных количеств ивермектина в результате трехкратного перорального введения препарата Ивербутан цыплятам-бройлерам.

Материалы и методы. Для эксперимента отобрано 18 голов цыплят-бройлеров в возрасте 28 сут. Птицу содержали в условиях Подольского опытно-производственного отдела ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Ивербутан в качестве действующих веществ содержит 0,4% ивермектина и 10,0% бутафосфана. Препарат задавали перорально групповым методом из расчета 1,0 мл Ивербутана на 1 л питьевой воды. Ивербутан выпаивали трехкратно: двукратно с интервалом 24 ч и один раз через 14 сут. Убой птиц и отбор проб органов и тканей проводили через 9, 14 и 19 сут после трехкратного применения препарата. Отбирали органы и ткани от 6 голов каждого вида: мышцы, печень, почки и кожу с подкожной жировой клетчаткой. Методика основана на определении ивермектина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с предколоночной модификацией N-метилимидазолом и ангидридом трифторуксусной кислоты с последующим детектированием по флуоресценции. Количественное определение проводили методом внутреннего стандарта.

Результаты и обсуждение. Изучены сроки выведения остаточных количеств ивермектина из организма цыплят после трехкратного применения препарата. Остаточные количества, превышающие максимально допустимые уровни, определены через 9 и 14 сут после окончания применения препарата. Установлено, что через 19 сут органы и ткани цыплят не содержат ивермектина. Таким образом, через 19 сут после трехкратного применения Ивербутана мясо сельскохозяйственных птиц может быть использовано в пищу.

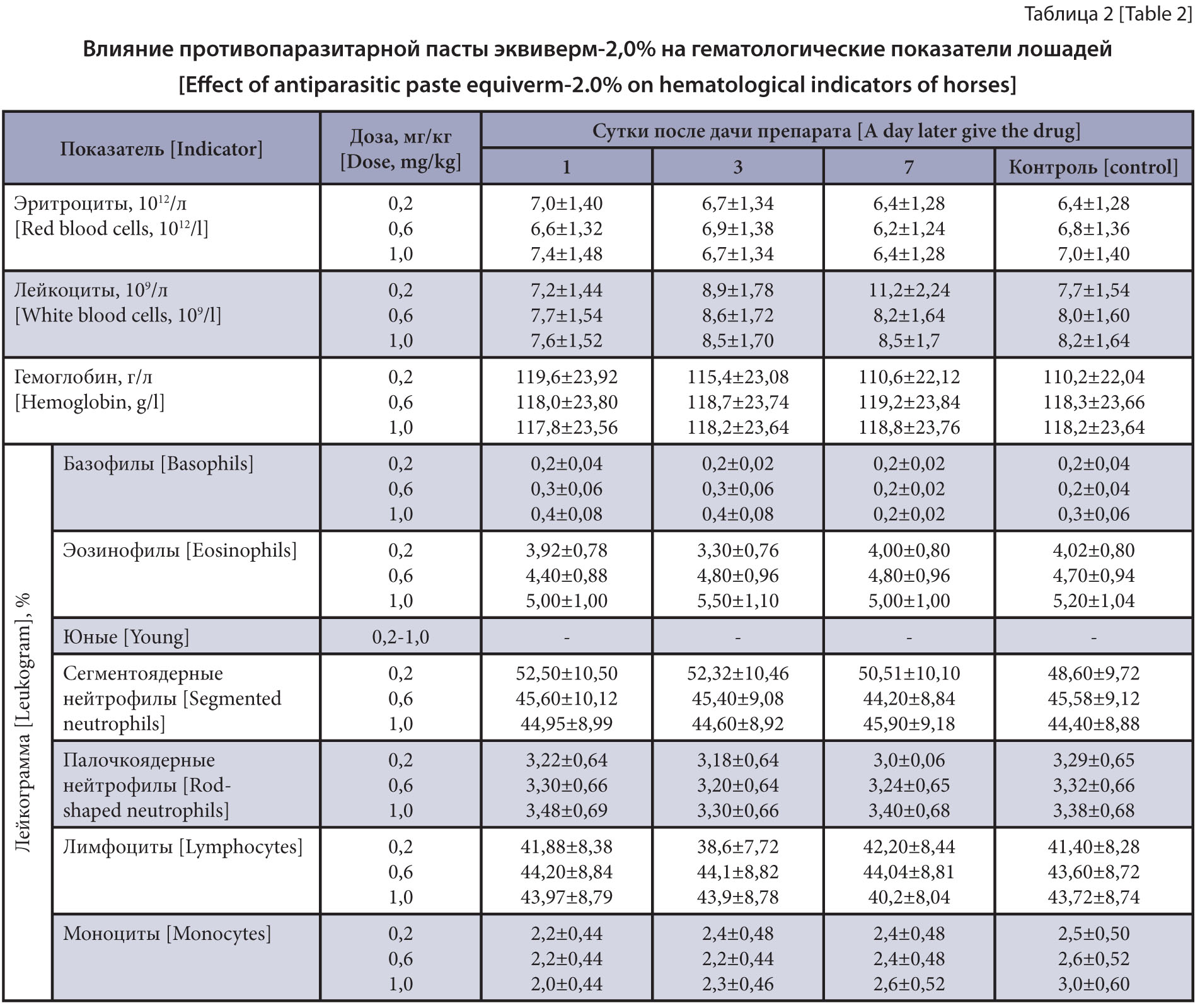

Цель исследований – изучить влияние нового противопаразитарного препарата эквиверм-2,0% в повышенных дозах на клиническое состояние лошадей.

Материалы и методы. Опыт проводили на 15 спонтанно инвазированных стронгилятами лошадях двухлетнего возраста помесных пород массой тела до 300 кг. Для определения влияния противопаразитарной пасты на организм лошадей были сформированы три группы по пять лошадей в каждой. Первой группе лошадей эквиверм-2,0% вводили в терапевтической, второй – в три раза и третьей – в пять раз увеличенной дозе (0,2; 0,6 и 1,0 мг/кг по ДВ, по препарату 1,0; 3,0 и 5,0 мл на 100 кг массы тела). Исследование клинического состояния лошадей проводили по общепринятым методам. Отбор крови из ярёмной вены для исследования проводили до введения препарата, на первые, третьи и седьмые сутки. Полученные результаты обработали статистически с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение. Установлено отсутствие отрицательного влияния противопаразитарной пасты эквиверм-2,0% при однократном оральном введении в терапевтической, 3 и 5 раз увеличенной дозе (0,2, 0,6 и 1,0 мг/кг по ДВ, по препарату 1, 3 и 5 мл на 100 кг массы) на клинические, гематологические и биохимические показатели.

Цель исследований – изучение острой пероральной и накожной токсичности, кумулятивных свойств комплексного препарата на основе имидаклоприда, пирипроксифена и моксидектина на мышах и крысах.

Материалы и методы. Исследования проводили в соответствии с Методическими рекомендациями Фармакологического государственного комитета в 2021 г. в виварии ВНИИП - филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Изучены острая пероральная и накожная токсичность, а также кумулятивные свойства комплексного препарата в форме раствора для наружного применения, содержащего в качестве действующих веществ имидаклоприд, пирипроксифен и моксидектин. При изучении токсикологической характеристики препарата использовали белых беспородных мышейсамцов и крыс-самцов. При изучении острой пероральной токсичности на мышах и крысах, острой накожной токсичности на крысах и кумулятивных свойств опытного образца препарата на мышах использовали общепринятые методики.

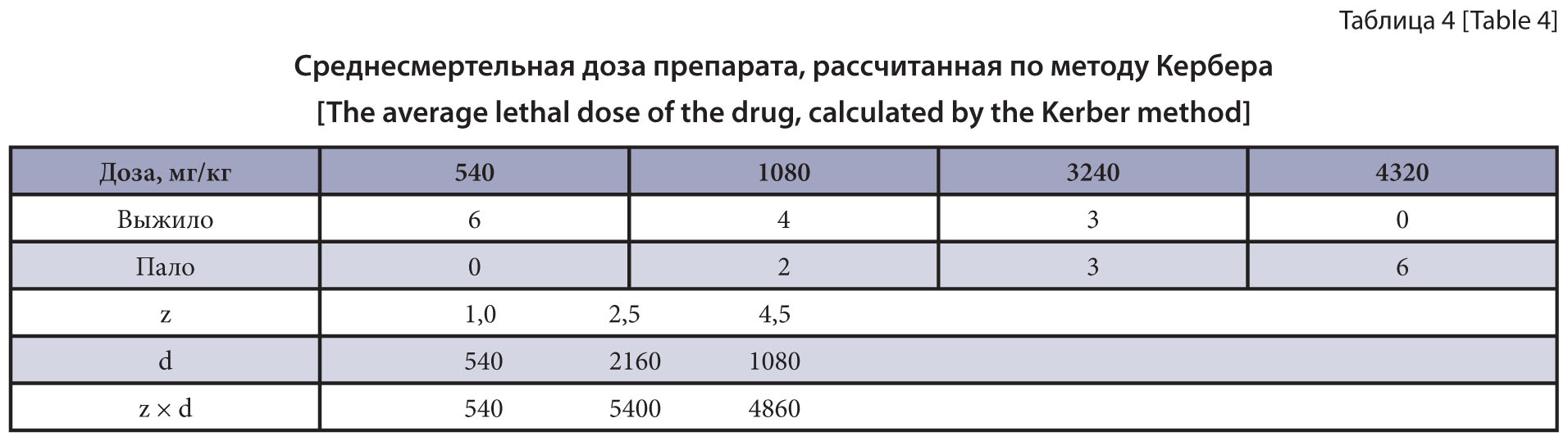

Результаты и обсуждение. ЛД50 препарата опытного образца препарата при пероральном введении мышам составила 800 мг/кг массы животного, для крыс – 2520±916,7 мг/кг. С учетом установленных значений среднесмертельных доз, согласно общепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат отнесли к 3 классу опасности. При изучении острой накожной токсичности на крысах ЛД50 препарата превышает максимально возможную дозу 10000 мг/кг. Согласно общепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат отнесли к 4 классу опасности. Коэффициент кумуляции составил 8,25, что позволяет отнести препарат к группе веществ со слабо выраженной кумулятивной активностью.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

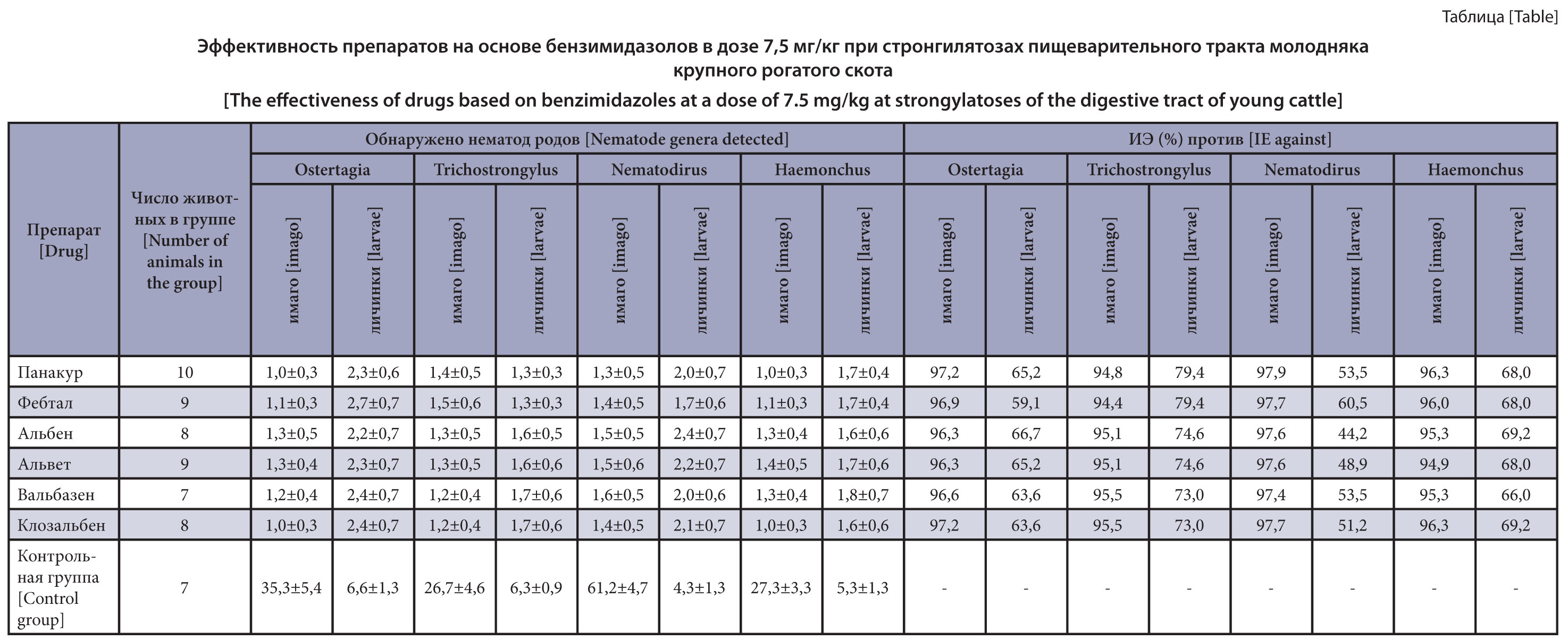

Цель исследований – изучить эффективность антигельминтиков из класса бензимидазолов на разные стадии развития нематод пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Оценку эффективности препаратов из класса бензимидазолов на ранние стадии развития нематод пищеварительного тракта проводили в хозяйствах Московской области, неблагополучных по нематодозам, на 58 бычках в возрасте 12–18 мес., спонтанно инвазированных стронгилятами пищеварительного тракта. Животных взвешивали, нумеровали и разделили на опытные и контрольные группы по 7–10 голов в каждой. Бычкам разных опытных групп назначали перорально однократно в дозе 7,5 мг/кг по ДВ панакур, фебтал, фенбендазол (субстанцию), альбен, альвет, вальбазен, клозальбен и альбендазол 10%-ный порошок. Животные контрольной группы препарат не получали. Эффективность препаратов учитывали в опытах типа «контрольный тест» по результатам копроовоскопических исследований по методу флотации с использованием счетной камеры ВИГИС, а также по результатам гельминтологических вскрытий пищеварительного тракта животных по 3–5 голов с каждой группы. Эффективность препаратов учитывали согласно «Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии (1995). Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Установлена 94,4–97,2%-ная эффективность препаратов на основе бензимидазолов – панакура, фебтала, альбена, альвета, вальбазена и клозальбена в терапевтических дозах против имагинальных стронгилят пищеварительного тракта и 44,2-69,2%-ная активность против личинок нематод.

Цель исследований – разработка и испытание новых лекарственных форм при ботриоцефалезе карпов.

Материалы и методы. Работу проводили в лаборатории экспериментальной терапии ВНИИП – филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и в садковом рыбоводческом хозяйстве АО «Черепетский рыбхоз» (г. Суворов Тульской области). Была разработана рецептура двух микронизированных лекарственных форм альбендазола и празиквантела для профилактики и лечения цестодозов рыб: микронизированный альбендазол и микронизированный празиквантел. Для проведения экспериментов по испытанию микронизированных лекарственных форм препаратов при ботриоцефалезе карпов наработаны лечебные корма по специальной технологии с добавлением горячей воды и мелассы свекловичной. В каждом лечебном корме содержалось по 2% лекарственной формы на основе празиквантела и альбендазола. Для определения степени инвазированности рыб цестодами в АО «Черепетский рыбхоз» исследованы годовики карпа. Клинический осмотр рыбы и патологоанатомическое вскрытие проводили выборочно по общепринятой методике, после чего определяли экстенсивность и интенсивность инвазии рыб ботриоцефалюсами. Лечебный корм задавали из расчета 5% от массы рыбы в лотках в кормушки, установленные на дне лотков. Первая группа рыб получила лечебный корм с микронизированным альбендазолом, вторая – с микронизированным празиквантелом. Дозы по ДВ составили соответственно 25 и 30 мг/кг. Эффективность экспериментальных партий лечебных комбикормов с лекарственными формами празиквантела и альбендазола учитывали по результатам гельминтологического вскрытия всех рыб из подопытных и контрольной групп на 4-е сутки после лечебного кормления.

Результаты и обсуждение. Предварительные испытания микронизированных лекарственных форм альбендазола и празиквантела в составе лечебных кормов при однократном применении в дозе 5% от массы рыб (дозы по ДВ 25 и 30 мг/кг соответственно) показали экстенсэффективность, равную 58,3% при интенсэффективности 61,9% и экстенсэффективность 75,0% при интенсэффективности 88,1% соответственно.

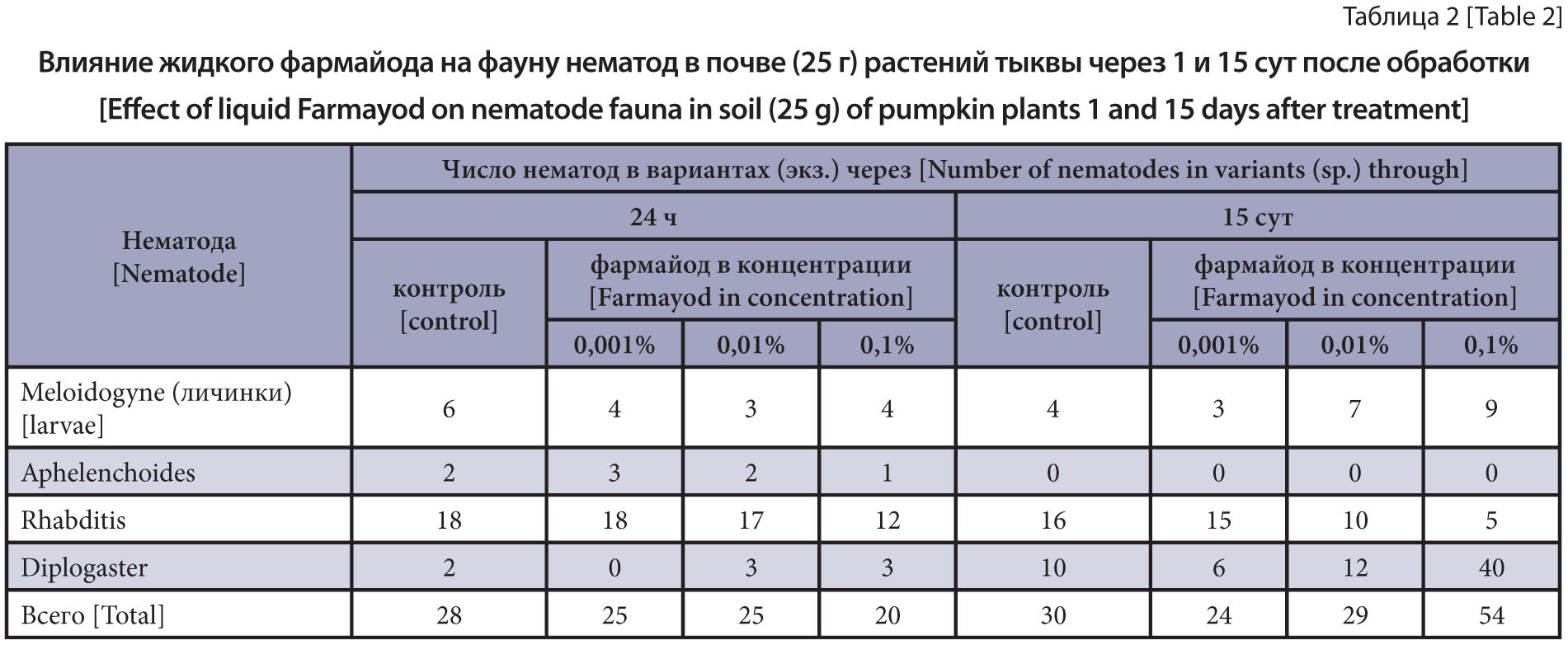

Цель исследований – изучить действие препарата фармайод на нематод разных трофических групп, в том числе на личинок галловых нематод, in vitro и in vivo.

Материалы и методы. Объектом исследований были личинки галловой нематоды Meloidogyne incognita с корней зараженных растений из Владимирской области. Изучение влияния препарата фармайод в трех концентрациях проводили в лабораторных условиях, методом биотеста на растениях тыквы. Влияние жидкого фармайода на жизнеспособность нематод разных трофических групп изучали в условиях in vitro и in vivo.

Результаты и обсуждение. Жидкий фармайод в 0,1%-ной концентрации проявил фитотоксичность – ни одно растение не проросло. В форме 0,01%-ного раствора препарат проявил фитотоксичность, но в меньшей степени. Корневая система была менее развита (60%), чем в контроле. Высота растений также была меньше на 15%. Фармайод в концентрации 0,01% не обладал фитотоксичностью и снижал развитие мелойдогиноза по сравнению с контролем. Биологическая эффективность этой дозы была выше 56%, высота растений – больше на 30%. Препарат в концентрации 0,01% из-за своей фитотоксичности и слабо развитой корневой системы растений не оказал влияния на поражение растений мелойдогинозом по сравнению с контролем. Таким образом, в низких концентрациях фармайод действует на растения как необходимый для вегетации растений микроэлемент, что отразилось на размерах растения. С другой стороны, позволяет существенно снизить зараженность корней тыквы галловой нематодой. Поскольку данная концентрация не является токсичной для нематод, можно предположить, что препарат воздействует на нематоду опосредованно через растение.

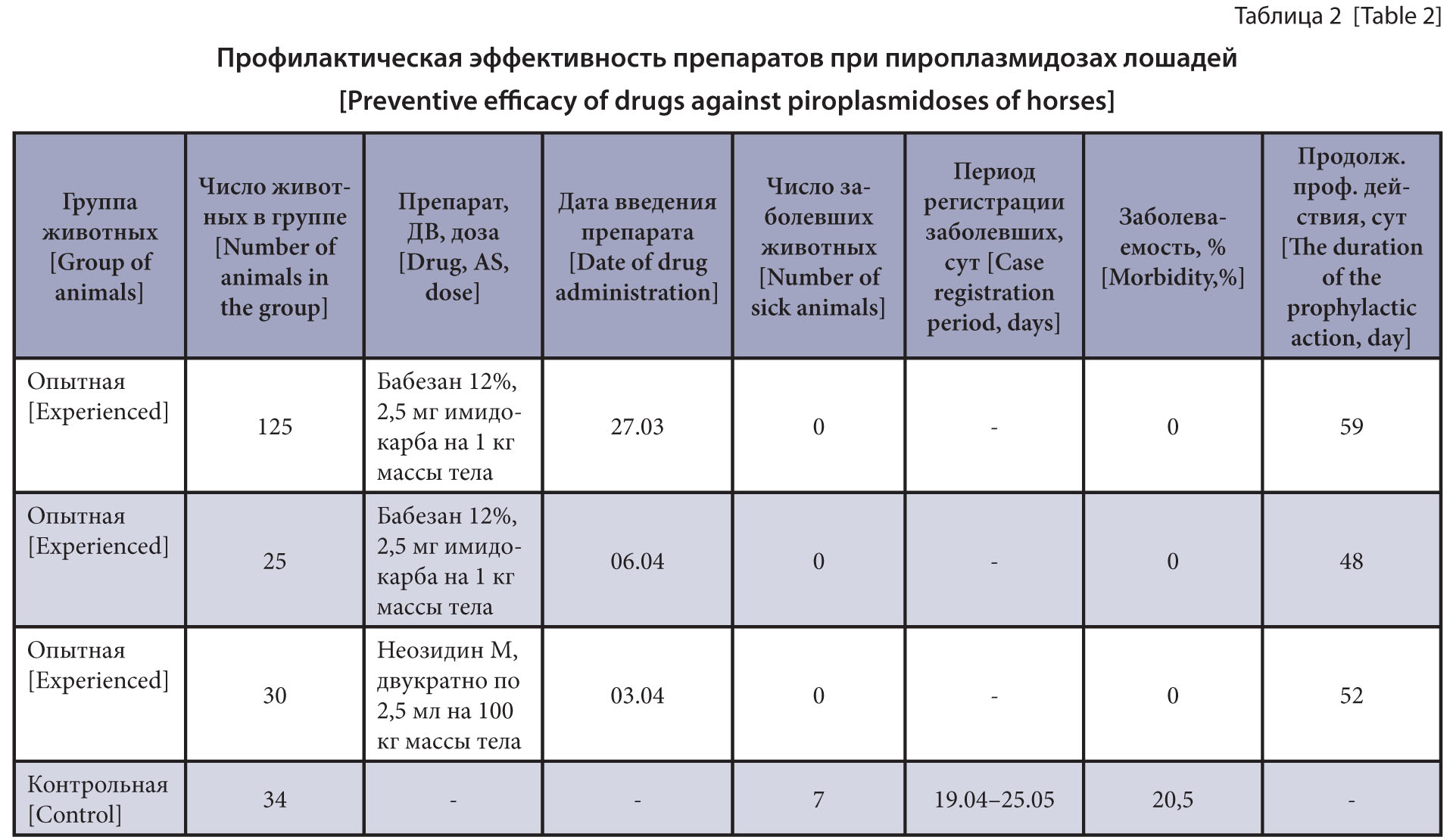

Цель исследований – изучить профилактическую эффективность пироплазмоцидных препаратов и выяснить влияние профилактических доз имидокарба дипропионата на выживаемость возбудителей заболевания.

Материалы и методы. 150 головам лошадей внутримышечно вводили бабезан 12% из расчета по действующему веществу имидокарба дипропионата 2,5 мг/кг массы тела и 30 головам двукратно вводили неозидин М в дозе по ДВ 2,5 мл на 100 кг живой массы с интервалом 15 сут. Контрольной группе животных препарат не вводили. Клиническое наблюдение за состоянием животных опытной и контрольной групп осуществляли в течение 72 сут. Перед началом опыта и спустя 14 сут после введения препаратов исследовали пробы крови методом двухраундовой ПЦР в присутствии родоспецифичных праймеров из области гена 18S рРНК на наличие ДНК Babesia spp. / Theileria spp. Установление видовой принадлежности и генотипирование обнаруженных пироплазм проводили посредством секвенирования фрагментов гена 18S рРНК.

Результаты и обсуждение. Из 12 обследованных лошадей в пробах крови у 8 животных (66,7%) обнаружена ДНК пираплазмид, из них 50,0% идентифицированы как Theileria equi и 16,7% как Babesia caballi. Высокий уровень встречаемости ДНК T. equi (свыше 50,0%) свидетельствует об эндемичном течении тейлериоза лошадей. Применение бабезана 12% при ранней химиотерапии лошадей позволяет профилактировать заболеваемость тейлериозом в течение 48 и 59 сут. Двукратная химиотерапия лошадей неозидином М с интервалом 15 сут предотвращает заболеваемость в течение 52 сут. Бабезан 12% в профилактической дозе не оказывает воздействия на выживаемость персестирующих стадий T. equi.

Цель исследований – определить безопасные параметры использования некоторых амидов жирных кислот при протозойных болезнях рыб.

Материалы и методы. Исследования по синтезу и определению биологической активности новых соединений проводили в лабораторных условиях ТК химического синтеза Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института. Протистоцидную активность новых веществ определяли в жидкой питательной среде методом серийных разведений по нашей методике. В качестве тест-культуры использовали инфузорий Сolpoda steinii. Токсичность растворов определяли на аквариумных рыбах Гуппи (Poecilia reticulata). Учет эффективности проводили по альтернативной форме реакции: протистоцидной считали минимальную концентрацию, при которой погибали все особи простейших; за безопасную для рыб принимали максимальную концентрацию, при которой все рыбы оставались живы, т. е. первую после абсолютно смертельных концентраций. Соблюдение этих условий потребовало приготовление растворов с минимальными интервалами концентрации от 1 до 0,1 мкг/мл, а также непрерывного наблюдения с фиксацией результатов. Тестировали два соединения: амид миристиновой кислоты и амид олеиновой кислоты.

Результаты и обсуждение. При концентрации водного раствора амида миристиновой кислоты 0,2 мкг/мл рыбы сохраняли жизнеспособность в течение 3 сут в растворе (срок наблюдения), а в растворе концентрацией 0,5 мкг/мл рыбы оставались живыми 3,5 ч и более (до 20 ч). В тоже время, концентрация 0,14 мкг/мл оказывала протистоцидное действие на простейших C. steinii при экспозиции 40 мин. Максимально переносимая для рыб концентрация амида олеиновой кислоты составила 1 мкг/мл при экспозиции 2 и более сут и 2 мкг/мл при экспозиции 4 ч. Минимальный уровень протистоцидной активности амида олеиновой кислоты составил 0,58 мкг/мл при экспозиции 18 ч.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ISSN 2541-7843 (Online)