ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Цель исследования – анализ современного состояния паразитофауны долгинской сельди в Аграханском заливе Каспийского моря.

Материалы и методы. В 2021–2022 гг. исследовано 50 экз. долгинской сельди из Аграханского залива Каспийского моря. Паразитологическое вскрытие проводили в соответствии с общепринятой методикой; микроскопические исследования выполняли с использованием микроскопов ЛОМО Микмед-5 и МБС-10; определяли вид паразитов, экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ). Видовую идентификацию гельминтов осуществляли по морфологическим признакам с использованием определителей паразитов пресноводных рыб СССР под редакцией И. Е. Быховской-Павловской и О. Н. Бауера.

Результаты и обсуждение. В современную гельминтофауну долгинской сельди в северной части Аграханского залива входят 8 видов гельминтов с доминированием Pseudopentagramma symmetricum (ЭИ = 80–93,3 %, ИИ = 25– 700 экз.), Mazocraes alosae (ЭИ = 71,4 %, ИИ = 5–80 экз.), Anisakis schupakovi (ЭИ = 71,7 %, ИИ – до 60 экз.). Скребни Corynosoma strumosum, обнаруживаемые ранее другими исследователями, нами не зарегистрированы. В связи с тем, что сельдь является основным объектом промысла в Каспийском море, необходимо обратить внимание на высокие показатели инвазированности нематодами, представляющими эпидемическую опасность: A. schupakovi, Contracaecum sp., E. excisus.

Цель исследований – определение фауны кровососущих членистоногих семейства Gamasoidea, прокормителями которых являются мелкие млекопитающие – грызуны, обитающие на территории Волгоградской области Волго-Атубинской поймы.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2013–2019 гг. на территории Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области в трех административных районах: Светлоярском, Среднеахтубинском, Ленинском. Клещей семейства Gamasoidea собирали с тела мышевидных грызунов, отловленных с помощью давилок.

Результаты и обсуждение. Нами было выявлено 3 семейства гамазовых клещей: Laelaptidae Berlese, 1892, Haemogamasidae Berlese, 1889, Liponyssidae Ewing, 1923, относящиеся к 12 видам: Laelaps algericus Hirst, 1925, L. jettmari Vitzthum, 1930, L. hilaris С. L. Koch, 1836, L. pavlovskyi Zachvatkin, 1948, Hyperlaelaps arvalis Zachvatkin, 1948, – Eulaelaps stabularis С. L. Koch, 1839, H. glasgowi Ewing, 1925, Haemogamasus nidi Michael., 1892, Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913, Hirstionyssus criceti' Sulzer, 1774, Hirstionyssus musculi Johnston, 1849, Hirstionyssus eversmanni Zemskaja, 1955. Все виды гамазид были собраны с мелких млекопитающих. Видовой состав этих млекопитающих на исследуемой территории представлен семью видами, относящимися к семейству мышевидных.

Цель исследований – изучение фауны, распространения и вертикального распределения эктопаразитов домашних и диких птиц Центрального Таджикистана.

Материалы и методы. Работа выполнена в 2014–2024 гг. в отделе паразитологии Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского Национальной академии наук Таджикистана. Сборы эктопаразитов проводили с домашних кур, голубей, сизых голубей, полевых воробьев, испанских воробьев, домовых воробьев, малых горлиц, розовых скворцов, деревенских ласточек, обыкновенных майнах и каменных куропаток. Было обследовано 3232 голов домашних и 307 особей диких птиц разного пола и возраста из 290 птицеводческих помещений и 229 гнезд диких птиц. Всего было собрано 6756 экз. эктопаразитов, из них 2664 клещей Argas persicus и 4092 экз. других эктопаразитов. При сборе научного материала использовали общепринятые методы.

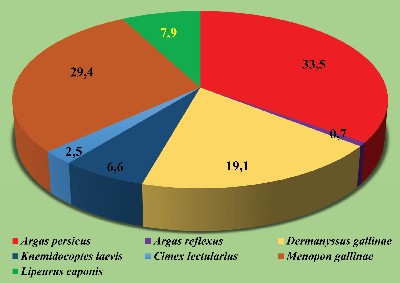

Результаты и обсуждение. При обследовании 3232 домашних и диких птиц у 1372 голов выявлено 7 видов эктопаразитов, зараженность которыми составила 42,4%: Argas percicus Oken, 1818, Argas reflexus Fabricius, 1794, Dermanyssus gallinae De Geer, 1778, Knemidocoptes laevis Furstenberg 1870, Cimex lectularius Linnaeus, 1758, Menopon gallinae Linnaeus, 1758, Lipeurus caponis Linnaeus, 1758, которые относятся к типу членистоногие Arthropoda Gravenhorst, 1843. Клещи Argas percicus обнаружены у 460 голов, что составляет 33,5%, Argas reflexus у 10 – 0,7%, Dermanyssus gallinae у 263 – 19,1%, Knemidocoptes laevis у 91 – 6,6 %, Cimex lectularius у 35 – 2,5%, Menopon gallinae у 404 – 29,4%, Lipeurus caponis у 109 голов – 7,9 %.

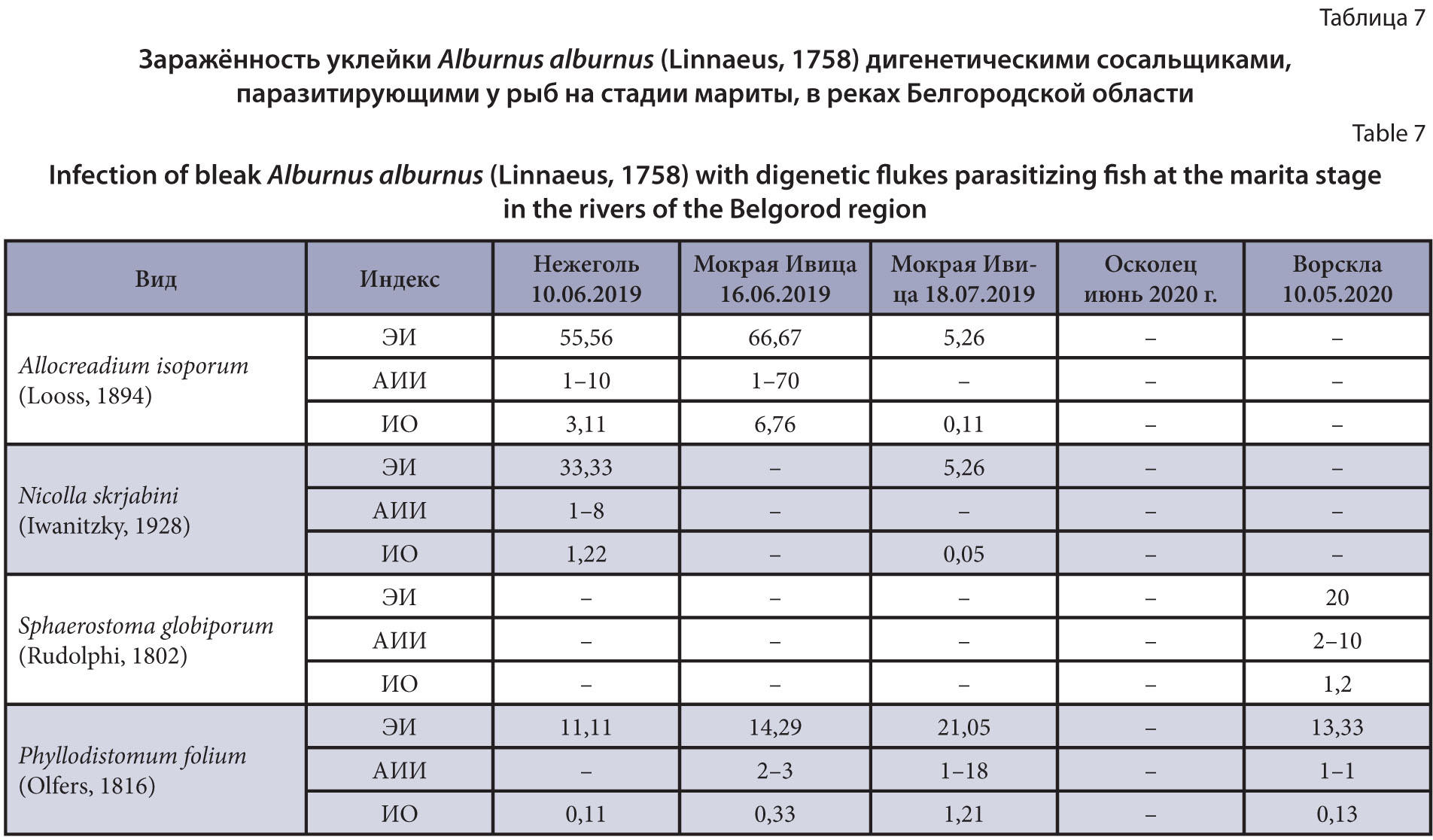

Цель исследования – актуализация и дополнение данных о паразитах уклейки Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) из рек Белгородской области, а также анализ произошедших изменений в составе её паразитофауны.

Материалы и методы. Паразитологическому исследованию подвергнуты 313 особей уклейки, отловленные на поплавочную удочку большей частью в реке Северский Донец, а также в других реках Белгородской области (Нежеголь, Мокрая Ивица, Осколец, Ворскла) в 2018–2021 гг.

Результаты и обсуждение. В составе паразитофауны уклейки из рек Белгородской области отмечено не менее 38 видов, преимущественно широко специфичных для карповых рыб и имеющих широкое распространение паразитов. У уклеек из реки Северский Донец найдено 33 паразитических вида (Ciliophora – 2, Myxozoa – 1, Monogenea – 5, Trematoda – 20, Cestoda – 1, Nematoda – 1, Crustacea – 2 и Mollusca – 1). Сравнение выявленного состава паразитофауны уклеек Северского Донца с известными литературными данными более чем полувековой давности позволило установить, что из отмечавшихся ранее специфичных паразитов в настоящее время отсутствуют два вида – Dactylogyrus fraternus и D. parvus, а также не найдены такие виды, как Proteocephalus torulosus, Philometra rischta и Neochinorhynchus rutili, имеющие сложный жизненный цикл с участием планктонных ракообразных. При этом, в состав паразитофауны добавились такие полигостальные виды, как Ichthyophthirius multifiliis и Gyrodactylus gracilihamatus. Характерной чертой рек региона продолжает оставаться высокое разнообразие видового состава трематод, встречающихся в рыбах на стадии метацеркария. Полученные данные свидетельствуют о деградации биогидроценоза в результате эвтрофирования и загрязнения.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

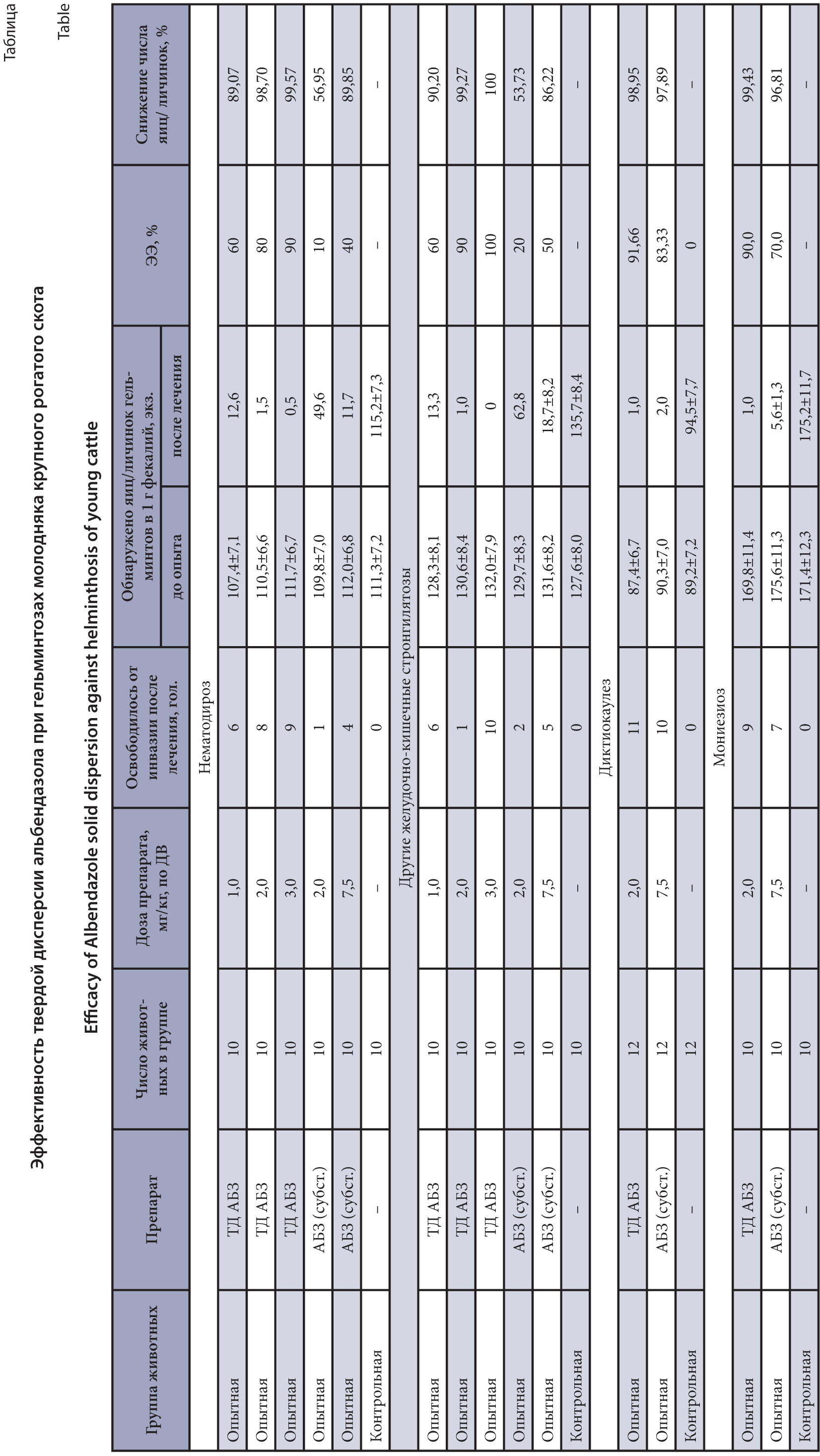

Цель исследований – оценить антигельминтное действие твердой дисперсии (ТД) альбендазола (АБЗ) при основных гельминтозах молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Опытные образцы ТД АБЗ получали методом механохимической обработки субстанции АБЗ и полимера – поливинилпирролидона в валковой мельнице LE-101 в соотношении 1 : 9 при уровне энергонапряженности 1 g в течение 4 ч при скорости вращения барабана 60–70 об./мин. Эффективность ТД АБЗ изучали на 60 головах молодняка крупного рогатого скота, спонтанно зараженных стронгилятами пищеварительного тракта. Животных разделили на 6 групп по 10 голов в каждой. Молодняку 1, 2 и 3-й опытных групп вводили внутрь ТД АБЗ в дозах соответственно 1,0; 2,0 и 3,0 мг/кг по ДВ. Животные 4 и 5-й групп получали базовый препарат – субстанцию альбендазола в дозах соответственно 2,0 и 7,5 мг/кг. Молодняк 6-й группы препарат не получал и служил контролем. Испытание ТД АБЗ при диктиокаулезе проводили на 28 головах и при мониезиозе на 30 головах молодняка крупного рогатого скота, которых разделили на 3 группы по 8-10 голов в каждой. Животным первых групп вводили ТД АБЗ в дозе 2 мг/кг по ДВ. Животные вторых опытных групп получали субстанцию АБЗ в дозе 2 мг/кг. Третьи группы служили контролем и не получали лечения. Эффективность препаратов определяли по результатам копроовоскопических исследований методом флотации до и через 18 сут после лечения, а при диктиокаулезе – по методу Бермана.

Результаты и обсуждение. При титрации терапевтической дозы ТД АБЗ при стронгилятозах пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота установлена высокая (98,7–99,3%) эффективность препарата в дозе 2,0 мг/кг по ДВ. Эту дозу препарата рекомендуем как терапевтическую. Результаты испытания ТД АБЗ свидетельствуют о 99,4%-ной эффективности препарата при мониезиозе и 98,9%-ной активности при диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота в этой же дозе. Базовый препарат – субстанция АБЗ в дозе 7,5 мг/кг показал 97,8%-ный эффект при диктиокуалезе, 96,8%-ный – при мониезиозе и 86,2-89,8%-ный эффект при стронгилятозах пищеварительного тракта молодняка крупного рогатого скота.

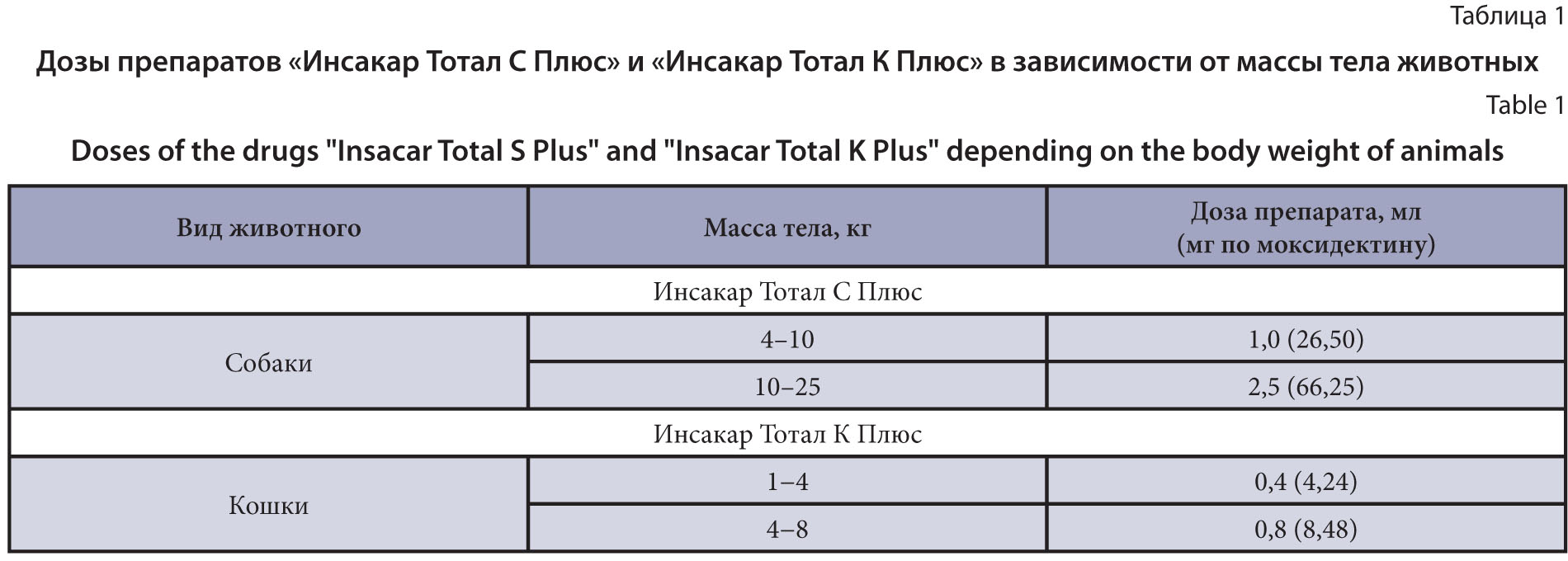

Цель исследований – изучение эффективности лекарственных препаратов в форме растворов для наружного применения с целью профилактики дирофиляриоза у собак и кошек.

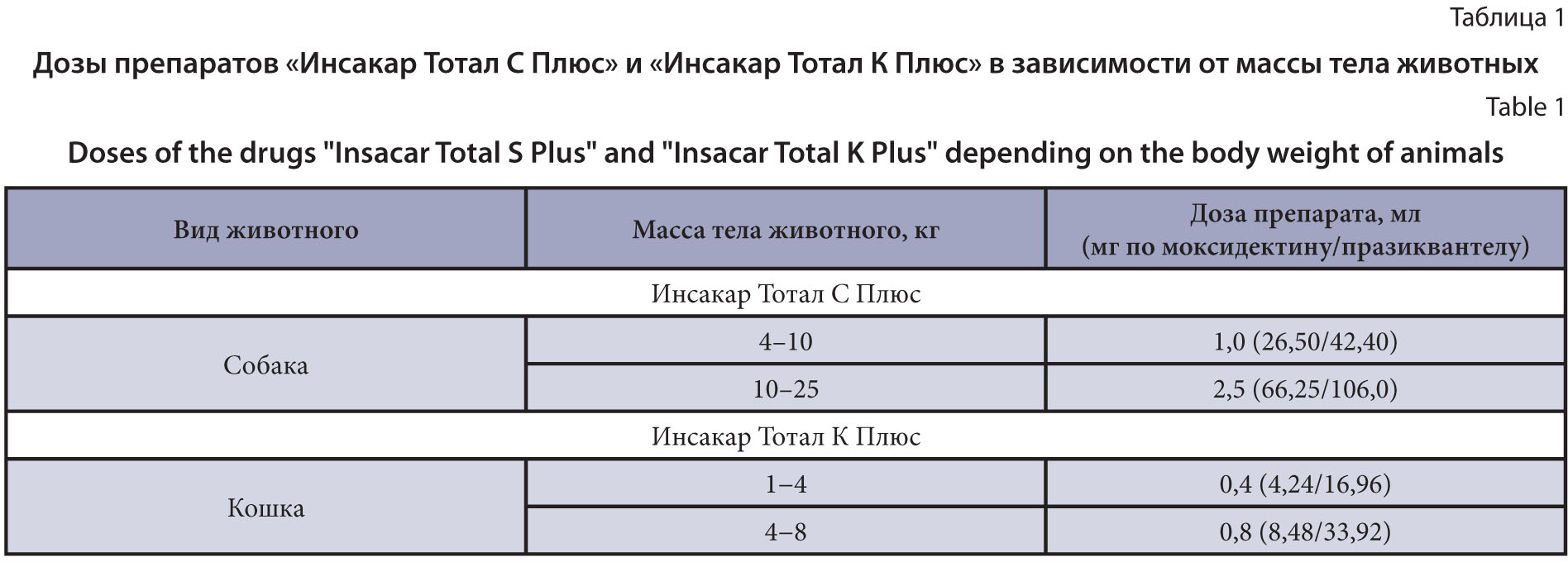

Материалы и методы. Во ВНИИП – фил. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН было разработано два препарата на основе имидаклоприда, празиквантела, моксидектина и пирипроксифена для лечения и профилактики экто- и эндопаразитозов у собак и кошек. Исследования проводили в период активного лёта комаров с мая по сентябрь 2021–2022 гг. в Москве и Московской области на естественно инвазированных микрофиляриями Dirofilaria spp. 12 кошках и 12 собаках разного пола, возраста, массы тела. Животных обрабатывали препаратами однократно накожно. Для обнаружения микрофилярий в крови использовали метод «раздавленной» капли крови и концентрационный метод В. Б. Ястреба (2004). Учет профилактической эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест» с расчетом среднего числа обнаруженных паразитов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что исследуемые препараты показали высокую профилактическую эффективность на 60-е сутки исследования в отношении микрофилярий Dirofilaria spp., циркулирующих в крови собак и кошек. При применении препаратов у животных побочных явлений и осложнений не наблюдали.

Цель исследований – изучение терапевтической эффективности лекарственных препаратов в форме растворов для наружного применения при нематодозных и цестодозных инвазиях у собак и кошек разного возраста.

Материалы и методы. Во ВНИИП – фил. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН было разработано два препарата в форме растворов для наружного применения на основе четырех активных компонентов: имидаклоприда, празиквантела, моксидектина и пирипроксифена для собак и кошек. Исследования проводили с августа 2018 по ноябрь 2024 гг. в Москве и Московской области на спонтанно зараженных нематодозными, цестодозными и смешанными инвазиями 84 собаках и 72 кошках разного пола, возраста, массы тела. Для обработки животных препараты применяли однократно путем нанесения на кожу в дозе из расчета 0,1 мл/кг массы тела. Учет терапевтической эффективности препаратов проводили по типу «контрольный тест» с расчетом среднего числа обнаруженных паразитов. Степень инвазии определяли путем исследования фекалий гельминтоовоскопическим методом. Клиническое состояние животных определяли по общепринятым в ветеринарии методам. Полученные результаты подвергали общепринятой статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Исследуемые препараты показали высокую терапевтическую эффективность через 10 сут после обработки собак и кошек при нематодозах желудочно-кишечного тракта (Toxocara canis, T. mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichocephalus vulpis), цестодозах (Taenia spp., Dipylidium caninum) и смешанных нематодо-цестодозных инвазиях. При применении препаратов у животных разного возраста побочных явлений и осложнений не отмечено.

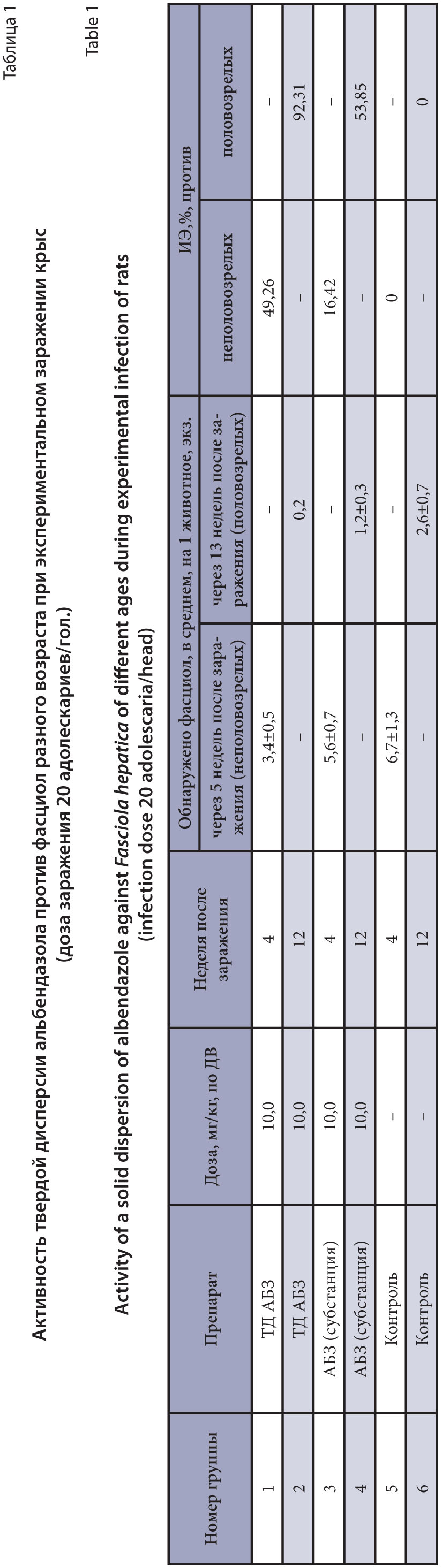

Цель исследований – изучить антигельминтную эффективность твердой дисперсии альбендазола при экспериментальном фасциолезе и дикроцелиозе овец.

Материалы и методы. Твердую дисперсию альбендазола получали методом механохимической обработки субстанции альбендазола и полимера –поливинилпирролидона (1 : 9) в валковой мельнице LE-101 при уровне энергонапряженности 1 g в течение 4 ч при скорости вращения барабана 60-70 об./мин. Активность твердой дисперсии альбендазола против неполовозрелых и половозрелых Fasciola hepatica изучали на 30 белых крысах, экспериментально инвазированных фасциолами в дозе 20 адолескариев на особь. Препараты назначали через 4 и 12 недель после заражения. Контролем служили животные, не получавшие препарат. Эффективность препаратов учитывали через 5 и 13 недель после заражения при гельминтологическом вскрытии печени животных. При дикроцелиозе эффективность твердой дисперсии альбендазола изучали на 40 овцах, спонтанно инвазированных дикроцелями, в дозах 5 и 10 мг/кг по действующему веществу (ДВ) в сравнении с контролем и базовым препаратом – субстанцией альбендазола. Эффективность препаратов изучали по результатам копроовоскопии до и через 20 суток после лечения.

Результаты и обсуждение. Установлено, что твердая дисперсия альбендазола обладает 92,3%-ной эффективностью против половозрелых фасциол, против неполовозрелых его эффективность составила 49,26 %. Базовый препарат в дозе 10 мг/кг проявил недостаточную активность против взрослых – 53,8 % и неполовозрелых фасциол – 16,4 %. При дикроцелиозе овец регистрировали значительное повышение эффективности твердой дисперсии альбендазола. Исследуемый препарат в дозе 5 мг/кг по ДВ показал 79,5%-ный эффект, т. е. практически одинаковую эффективность с субстанцией альбендазола в дозе 10 мг/кг. Твердая дисперсия альбендазола в дозе 10,0 мг/кг по ДВ проявила 97,0%-ную эффективность.

Цель исследований – получить твердые дисперсии (ТД) фенбендазола (ФБЗ) с поливинилпирролидоном (ПВП), арабиногалактаном (АГ) или экстрактом солодки (ЭС) механохимическими методами; получить соответствующие супрамолекулярные комплексы (СМК) путем растворения ТД в воде и изучить их антигельминтную активность при стронгилезе лошадей; определить их пролонгированное действие по сравнению с базовым препаратом ФБЗ.

Материалы и методы. СМК готовили растворением в воде соответствующих ТД ФБЗ и полимерных веществ следующих составов: ФБЗ : ПВП : ЭС (10 : 45 : 45) и ФБЗ : ПВП : АГ (10 : 45 : 45). Исследование полученных СМК проводили на 72 лошадях, инвазированных стронгилятами. Опытных лошадей разделили на две группы (n = 42 и n = 30). Животные получали СМК ФБЗ : ПВП : АГ или СМК ФБЗ : ПВП : ЭС в дозах 3 и 5 мг/кг действующего вещества (ДВ) и базовый ФБЗ (7,5 мг/кг по ДВ). Антигельминтный эффект определяли по числу яиц гельминтов в 1 г фекалий (ЧЯГ), снижению числа яиц (СЧЯ, %) и числу вылеченных животных (ЭЭ, %) в течение 105 сут после дегельминтизации. Статистический анализ проводили по критерию Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение. Спустя две недели после дегельминтизации значение СЧЯ в опытных группах СМК ФБЗ : ПВП : АГ и СМК ФБЗ : ПВП : ЭС достигало 97,92–100%, тогда как в группе положительного контроля, получавшей ФБЗ, – 66,74%. В дальнейшем эффективность снижалась, однако к 15-й неделе в группе СМК ФБЗ : ПВП : АГ (5 мг/кг) сохранялся показатель СЧЯ = 91,14 %, тогда как в группах ФБЗ : ПВП : ЭС (5 мг/кг) и ФБЗ этот показатель составлял 85,19 и 13,78 %, соответственно. Анализ показал статистически значимые различия между СМК ФБЗ и базовым фенбендазолом (Р < 0,05) в пользу более высокой и длительной антигельминтной эффективности комплексов. Различия между ФБЗ : ПВП : АГ и ФБЗ : ПВП : ЭС на 2-й неделе не выявлены (Р > 0,05), однако на 8 и 15-й неделях СМК ФБЗ : ПВП : АГ показал лучший антигельминтный эффект (Р < 0,05).

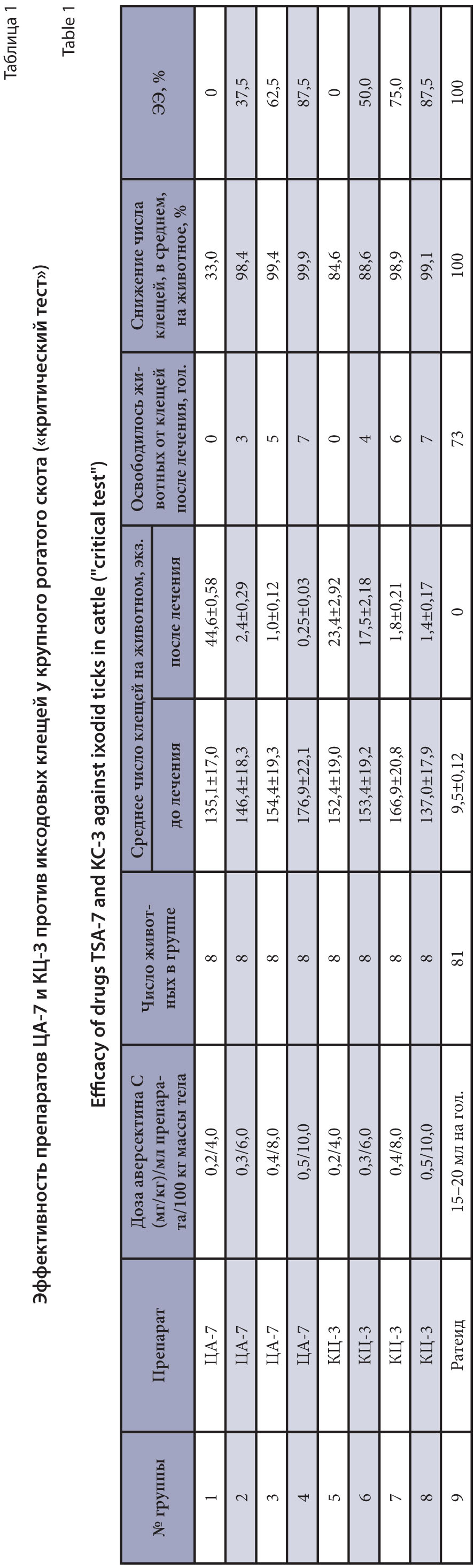

Цель исследований – испытание двух новых экспериментальных образцов противопаразитарных комбинированных препаратов из группы авермектинов и пиретроидов (ЦА-7 и КЦ-3) в форме жидкости для накожного применения против иксодовых клещей и нематод пищеварительного тракта крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Исследования проводили на 137 животных (коровы, бычки и телки) симментальской породы. Из них для титрации терапевтических доз было отобрано 64 наиболее инвазированных клещами и нематодами пищеварительного тракта животных, которые были распределены на 8 опытных групп по 8 голов в каждой. Образцы препаратов наносили им накожно в диапазоне доз позволяющем подобрать необходимые объемы для получения максимального терапевтического эффекта. Для сравнения результатов действия препаратов против клещей, параллельно, остальным 73 животным, наносили коммерческий препарат инсекто-акарицидного действия, широко применяемый в месте проведения экспериментов. У опытных животных до нанесения и на 7-е сутки после отбирали пробы фекалий для диагностики. Копроовоскопическое исследование проводили методом флотации по Фюллеборну с применением насыщенного раствора натрия хлорида. Подсчёт среднего числа яиц стронгилят пищеварительного тракта в 1 г фекалий проводили с использованием счётной камеры. После нанесения препаратов наблюдали за общим состоянием, местной реакцией и регистрировали инвазированность животных клещами и личинками оводов. Для обработки полученных данных и оценки эффективности препаратов против иксодовых клещей и нематод использовали «критический тест».

Результаты и обсуждение. Получена экстенсэффективность (ЭЭ) против иксодовых клещей препарата ЦА-7 в дозах 0,2; 0,3; 0,4; и 0,5 мг/кг по аверсектину С (действующему веществу) или 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 мл/100 массы тела по пре- парату, соответственно: 0; 37,5; 62,5 и 87,5% при снижении числа клещей, в среднем, на животное, 33,0; 98,4; 99,4 и 99,9%. Против нематод пищеварительного тракта крупного рогатого скота препарат ЦА-7 в тех же дозах показал, в среднем, снижение числа яиц нематод в 1 г фекалий, соответственно: 65,1; 86,7; 92,4 и 100% при ЭЭ 50,0; 75,0; 87,5 и 100%. Препарат КЦ-3 при применении в тех же дозах проявил ЭЭ против иксодовых клещей, равную соответственно 0; 50,0; 75,0 и 87,5% при снижении числа клещей на животное 84,6; 88,6; 98,9 и 99,1% и снижение, в среднем, числа яиц стронгилят в 1 г фекалий, соответственно на 73,4; 84,6; 91,5 и 93,8% при ЭЭ 37,5; 75,0; 87,5 и 87,5%. Оба препарата показали 100%-ную эффективность против гиподерм в максимальной дозе 0,5 мг/кг массы тела по аверсектину С при накожном применении.

ПАРАЗИТЫ РАСТЕНИЙ

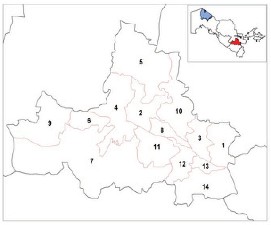

Цель исследований – изучение видового состава, распространения и степени доминирования нематод плодовых деревьев южного Узбекистана (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области).

Материалы и методы. Сбор материала проводили в осенние (сентябрь-октябрь), весенние (апрель-май) и летние (июнь-август) месяцы в 2021–2024 гг. маршрутным методом. Объекты исследования - паразитические нематоды 8 видов плодовых деревьев южной части Узбекистана (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области). Для выделения нематод из растений и прикорневой почвы использовали модифицированный вороночный метод Бермана. Всего собрано и проанализировано более 800 растительных и почвенных образцов. Для идентификации видов паразитических нематод использовали атлас нематод, составленный в Институте паразитологии РАН, а также морфометрические показатели, полученные по общепринятой формуле de Mann.

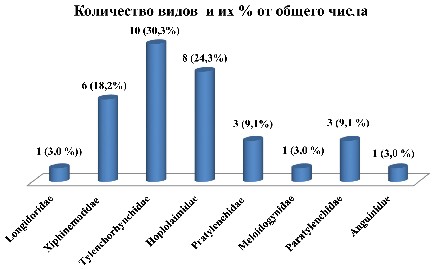

Результаты и обсуждение. В результате фитогельминтологических исследований, проведенных на плодовых культурах (яблоня, абрикос обыкновенный, персик обыкновенный, вишня, слива, груша, грецкий орех и пекан) на территории южных регионов (Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области) Узбекистана выявлено 32 вида нематод, принадлежащих к 2 отрядам, 4 подотрядам, 5 надсемействам, 8 семействам, 10 подсемействам и 13 родам. В таксономическом составе нематодофауны плодовых деревьев южного Узбекистана доминировали нематоды семейства Tуlenchorhynchidae (10 видов); эти виды составили 30,3% от всех обнаруженных видов. Представители семейств Longidoridae, Meloidogyninae и Anguinidae отмечены в небольшом количестве. Виды Longidorus elongatus, Xiphinema elongatum, Tylenchorhynchus brassicae, T. claytoni, Bitylenchus dubius, Merlinius brevidens, Rotylenchus robustus, Helicotylenchus dihystera, H. erythrinae, Pratylenchus pratensis, Mеloidogyne incognita и Ditylenchus dipsaci в большом количестве встречаются в условиях Южного Узбекистана, нанося серьезный ущерб продуктивности плодовых деревьев.

Цель исследований – определение экологического состава нематодофауны интенсивных яблоневых (Malus domestica) садов; анализ степени встречаемости и доминирования паразитических видов нематод в биотопах; выявление факторов, влияющих на формирование нематодофауны.

Материалы и методы. Для исследования были отобраны низкорослые сорта яблони – Gransment и Golden Delicious. Образцы были собраны в течение 2023–2024 гг. в интенсивных яблоневых садах средней части Зарафшанской долины на территории Самаркандской области. Полученные образцы корневой системы, прикорневой почвы на глубине 0–15 и 15–30 см от каждого растения (по 50 г каждого образца почвы) были проанализированы на наличие нематод. В лабораторных условиях при выделении нематод использовали вороночный метод Бермана. При идентификации видов использовали формулу, основанную на морфометрических показателях, рекомендованных де Маном, а также фитогельминтологические определители. Классификация нематод по экологическим группам была основана на классификации, рекомендованной Yeates et al.

Результаты и обсуждение. При анализе нематод, выделенных из корневой системы и ризосферной почвы яблонь, было выявлено 1277 особей, относящихся к 54 видам. Выявленные виды нематод на основе их пищевых особенностей и степени связи с растениями были разделены на несколько эколого-трофических групп. В составе исследуемой нематодофауны встречалось 20 видов паразитических нематод. Эти паразитические нематоды, в свою очередь, в зависимости от пищевых особенностей также делятся на несколько более мелких групп. Установлено, что среди паразитических нематод относительно широко распространены эндопаразиты родов Ditylenchus, Pratylenchus и эктопаразиты родов Xiphinema и Merlinius. Также среди этих видов обнаружены Longidorus arenosus и L. olegi, которые зарегистрированы как новые виды для нематодофауны Узбекистана. В ходе исследований раскрыты факторы, влияющие на формирование сообщества нематод.

ISSN 2541-7843 (Online)